『대학신문』이 더이상 회자되지 못하는 이유는

학부생을 대상으로 한 설문 결과 75.1%의 응답자들이 ‘『대학신문』을 알고 있다’고 답했지만 ‘『대학신문』을 읽는다’는 대답은 그중 46.4%에 지나지 않았다. 그렇다면 학생들은 『대학신문』에 대해 어떻게 생각하고 있으며, 더이상 『대학신문』을 읽지 않는 이유는 무엇일까. 『대학신문』은 창간 60주년을 맞아 냉철한 자기반성을 시도하고자 한다.

“누가 요새 종이신문 보나요”

◇인터넷이 주도하는 세상, 종이매체의 위기=한국ABC협회(신문·잡지·웹사이트 매체량 공사기구)의 조사에 따르면 종이신문 구독률은 1998년 65.1%에서 2001년 51.3%, 2006년 34.8%로 점차 하락해 2010년에는29.5%를 기록했다. 인터넷, SNS 등 인쇄물을 통하지 않고도 훨씬 빠르고 간편하게 정보를 전달하는 새로운 매체의 등장은 정보의 유통 경로를 근본적으로 변화시키는 일이었다. 뿐만 아니라 최근 몇년간 스마트폰 이용률이 증가하면서 실시간으로 속보를 접할 수 있는 환경이 조성됐고 이러한 시대의 흐름은 종이매체의 위기를 가중시켰다.

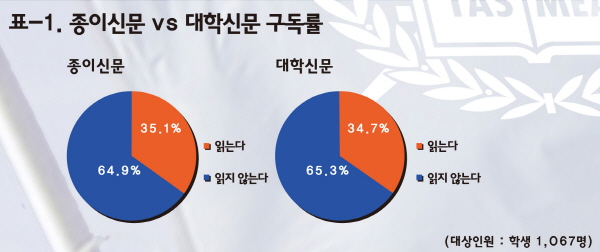

독자들이 『대학신문』을 보지 않는 결정적인 이유 중 하나도 이러한 종이신문에 대한 호감도 하락 때문인 것으로 나타났다. 학부생을 대상으로 한 설문조사 결과 서울대 내 종이매체 구독률은 신문과 자치언론 등을 모두 포함해 35.1%에 불과했다.<표-1 참조> 종이매체를 구독하는 사람이 대학신문을 구독하는 비율은 58.4%였으나 종이매체를 구독하지 않는 사람이 대학신문을 구독하는 비율은 39.3%로 나타나 종이매체의 위기가 『대학신문』의 구독률에 영향을 미친다는 것을 알 수 있었다. 특히 종이매체를 구독하지 않는 이유로 ‘다른 매체(TV, 인터넷)로도 충분히 정보를 얻을 수 있어서’를 꼽은 비율이 학부생은 60.2%, 교직원은 81%에 달했다. 윤여랑씨(에너지자원공학과·11)는 “식단은 ‘샤밥’에서, 각종 학내 행사는 각 기관 홈페이지에서 쉽게 찾을 수 있다”며 “굳이 『대학신문』을 찾아서 펴볼 필요를 느끼지 못한다”고 말했다.

하지만 인터넷 시대의 요구에 부응하고자 기획된 『대학신문』의 인터넷 홈페이지(www.snunews.com)에 대한 학내 구성원들의 관심 역시 저조한 것으로 드러났다. 이번 설문조사에서 학부생의 77.1%가 인터넷 『대학신문』을 알지 못하는 것으로 나타났다. 이는 1999년 『대학신문』 지령 1500호 특별 설문조사에서 88.3%가 ‘인터넷 『대학신문』을 알지 못한다’고 응답한 데 비해 불과 11.2% 낮아진 수치다. 당시 인터넷 『대학신문』이 신설된 지 얼마 되지 않은 시기였다는 점을 감안하면 『대학신문』의 인터넷 사이트가 지난 10년간 거의 발전하지 않았다고 볼 수 있는 결과다. 실제로 인터넷 『대학신문』을 알고 있는 사람이라도 그 활용 빈도는 매우 낮아 정기적으로 접속하는 이용자의 비율은 7.5%에 불과했다.

“법인화·이사회… 어려운 말만 가득해요”

◇변화하는 독자 취향, 대학신문은 제자리걸음=지난 10년간 서울대 학생사회는 일찍이 경험한 적 없는 근본적인 변화의 물결과 마주했다. 1987년 민주화 운동 이후 1990년대를 거치며 조금씩 회자되던 ‘학생사회의 위기’가 2000년대 들어 본격적으로 가시화된 것이다. 학생사회의 기반으로 각종 학내외 사안을 논하던 자리인 과/반 등 기초자치단위가 급격히 붕괴됐으며, 1995년 이후 단 2회를 제외하고 모든 총학생회 선거에서 연장투표가 실시되는 등 전통적 의미의 학생회를 구성하기 어려울 정도에 이르렀다. 실제로 설문조사 결과 서울대 학생 중 사회현안에 관심이 있는 비율이 40.3%인 데 비해 학교 전체의 운영/변화에 관심을 두는 비율은 25.1%로 크게 낮은 것으로 드러났다.

이와 같은 학생들의 무관심은 곧 『대학신문』이 독자와 유리되는 계기로 작용했다. 학생사회, 학교 운영, 사회 현안 등 『대학신문』이 주로 다루는 콘텐츠가 더이상 독자들의 흥미를 끌지 못하게 된 것이다. 학생 독자들이 『대학신문』의 고쳐야할 점 중 하나로 흥미로운 이야기의 부재(15.0%)와 대학생활에 관련된 실질적인 정보의 제공 부족(12.9%)을 들었다는 점이 이를 반증한다. 박정민씨(인문계열2·12)는 “요즘 또래 친구들의 관심사는 학생사회와 같은 거대 담론과는 거리가 멀다”며 “그런데 『대학신문』이 다루는 내용은 여전히 과거에 인기있던 소재에 머물고 있는 것 같다”고 말했다. 실제로 학내 사안에 관심을 가지고 있는 사람이 『대학신문』을 구독하는 비율은 66.1%로 비교적 높게 나타났지만, 학내 사안에 관심이 없다고 대답한 사람 중 『대학신문』을 구독한다고 대답한 사람은 38.3%에 그쳤다.

기사를 풀어가는 『대학신문』의 형식이 딱딱하고 권위적이라는 지적도 있었다. 특히 비교적 자유분방하고 친근한 문체를 사용하는 자치언론에 비해 『대학신문』의 엄숙한 기사체가 독자에게 위화감을 준다는 의견이 13.6%에 달했다. 김혜인씨(지리교육과·12)는 “『대학신문』이 다루고 있는 법인화, 평의원회, 사회 문제 등은 꾸준히 보도해야 할 가치가 있다고 생각한다”면서도 “하지만 기사 에서 쓰이는 문체나 표현이 너무 어려워 선뜻 읽기가 꺼려질 뿐만 아니라 기사 내용을 이해하기도 쉽지 않다”고 말했다.

“대학신문이 어디 있죠?”

◇절대적인 홍보의 부족과 낮은 접근성=인터넷과 스마트폰 등 클릭 한번을 통해 정보를 손안에서 확인할 수 있는 방법이 보편화됨에 따라 각종 인쇄매체는 이전의 소극적인 자세를 버리고 적극적으로 자신을 홍보해야 했다. 독자의 선택을 받기 위해서는 콘텐츠의 질을 확보하기에 앞서 인터넷 매체와 접근성을 두고 경쟁해야 하는 시대가 된 것이다.

『대학신문』의 낮은 접근성 또한 독자들과 『대학신문』을 멀어지게 하는 결정적인 요인으로 작용하고 있다. 설문조사 결과 학부생 응답자의 24.9%가 ‘대학신문을 모른다’고 답했다. 특히 『대학신문』이 고쳐야할 점이라는 설문조사 항목에서 1위가 ‘학내 구성원의 관심을 높이기 위한 광고 및 홍보가 부족’(22.6%), 2위가 ‘신문 배포대의 장소를 알기 어렵다’(17.6%)로 나타나 『대학신문』의 홍보 문제가 심각한 것으로 드러났다. 장유진씨(국악과·10)는 “자치언론은 중앙도서관 통로 등 유동인구가 많은 곳에 배포되는 데 비해 대학신문 가판대는 구석에 숨어 있어 찾기 힘든 것 같다”고 말했다. 교직원을 대상으로 한 설문에서도 『대학신문』의 접근성 향상을 위해 보완해야 할 점으로 ‘신문 배포대 장소를 유동량이 많은 곳에 재배치해야 한다’는 의견이 28%를 차지했다.

박정은 기자, 이옥지 취재부 차장

maglc318@snu.kr, okjblue@snu.kr