[탐방연재] 타자(他者)를 품은 묘역들④

연재순서

①용미리 추모의 집 ②파주시 적군묘지 ③망월동 5·18 구묘역 ④비슬산 사형수 묘지

형장의 이슬로 사라진 사형수의 시신은 어디에 거둬질까. 사형을 당한 사형수들의 몸은 가족이 거두게 돼 있지만 흉악 범죄의 낙인 때문에 시신을 찾아가는 유가족들은 드물다. 찾아가는 이가 없는 시신이 향하게 되는 곳은 교도소에 부속돼 있는 무연고 공동묘지다.

여느 묘지라면 유족들이 다녀가겠지만 무거운 죄를 지은 사형수들을 찾아오는 사람은 아무도 없다.『대학신문』은 무연고 사형수들의 최후를 따라 대구 달성군 옥포면 반송리 비슬산 무연고 사형수 묘지를 찾아가 봤다.

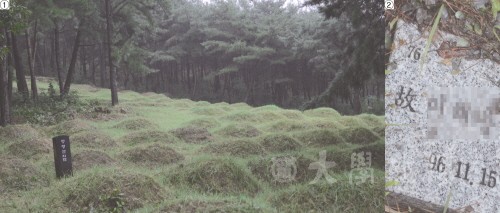

중부내륙고속도로 지선을 타고 화원옥포 IC로 들어간 지 2km, 논밭 사이를 헤치고 들어가니 차 한대가 겨우 지나다닐 만한 길이 드러난다. 반송리에 오래 살았다는 주민들도 잘 모르는 것이 이상하지 않을 정도다. 길을 지나 눈앞에 펼쳐진 야트막한 산자락에는 70여기의 묘가 흩어져 있다. 이곳에는 42년 동안 숨진 사형수 및 재소자 74명과 커다란 무덤 한 곳에 합장된 사형수 및 재소자 42명이 함께 묻혀 있다(사진①).

비슬산 사형수 묘지는 1971년 대구교도소가 대구시 중구 삼덕동에서 달성군 화원읍으로 이전하면서 조성됐다. 당시 대구교도소는 사형집행이 많이 이뤄지는 교도소로 전국에서 손꼽히는 곳이었다. 유신시대(제4공화국)나 후일 전두환 시대에 반정부 정치범들에게 가장 가혹한 처우를 하기로 악명이 높은 곳이기도 했다. 1970년대 초반 간첩단사건 등으로 수감된 사형수 등도 상당수 묻혀 있다는 것이 인권단체들의 주장이다.

이 무렵 전국적으로 간첩죄 명목의 사형이 빈번했으며 대구교도소도 예외가 아니었다. 하지만 반공 이념이 철저한 사회분위기 속에서 유가족들도 사형수 시신 수령을 꺼리는 경우가 많아 사형 집행 후 시신을 찾아가는 사람이 거의 없었다고 한다. 이 때문에 대구교도소에는 찾아가지 않은 시신들이 늘어났으며, 사형된 시신들을 따로 안치하기 위해 비슬산 기슭에 묘지를 조성하게 됐다.

묘의 봉분은 일반 봉분의 반도 안될 정도로 나지막하다. 대구교도소 교위는 “높이가 낮은 것은 이들이 민간인이 아니라 죄를 지은 사형수이기 때문”이라고 설명했다. 묘마다 그 사람의 이름과 매장 번호, 사망 일자가 적힌 작은 묘비가 붙어 있다. 사망 년도가 1971년인 묘를 시작으로 발을 옮기면 사망 일자가 같은 묘비들이 서너 개씩 눈에 띈다. 같은 날 사형돼 같이 매장된 사형수들이다. 인근에 위치한 용연사에서 만나 기자를 안내해준 최영식씨는 “사형수 교화를 위해 교도소를 드나들던 스님들은 매장지까지 따라와 이들의 최후까지 지켜봤다”고 회상했다.

빽빽하게 붙어 있는 묘들 사이에는 더 이상 사람을 묻을 데가 없다. 공간을 더 만드려면 울창하게 자란 나무를 베어내고 산 위로 올라가야만 한다. 하지만 최영식 씨는 “무덤을 더 만들기 위해 공동묘지 공간을 넓혀야 할 필요는 없다”고 말한다. 마지막 사형수가 묻힌 1996년(사진②) 이후로 15년째 사형이 집행되지 않았기 때문이다.

현재 우리나라에서 사형은 합헌이지만 국제엠네스티는 우리나라를 10년 이상 사형집행이 이뤄지지 않은 “실질적 사형 폐지국”으로 분류하고 있다. 하지만 최근 나주 성폭행 사건 등 흉악 범죄로 우리 사회의 사형 존폐 논쟁이 다시 불거지고 있다. 지난 6월 19일 리얼미터 여론조사 결과에 따르면 국민 58.4%가 “사형선고와 집행 모두 필요하다”고 답했으며, “사형제도를 폐지해야 한다”고 답한 비율은 5.4%에 불과한 것으로 드러났다. 반면 인혁당 사건과 같은 예를 들며 국가에 의한 살인을 강하게 반대하는 주장도 있다. 한국인권행동 이주영 상임활동가는 “죄를 위해 인간의 목숨을 요구하는 것은 눈에는 눈, 이에는 이 식의 생각에 불과하다”며 “사회의 변화에 맞춰 형벌의 개념 역시 단순한 응보(應報)보다 진보할 필요가 있다”고 강조했다.

무덤마다 어떤 사연이 있는지 살아있는 자는 알 수 없지만, 오직 죽음으로밖에 씻을 수 없었던 죄는 과연 무엇이었을까. 살아서 음지를 방황했을 사형수는 죄값으로 치른 죽음조차 외롭다.

공윤영 기자

celendine@snu.ac.kr