[주목 이 책] 『대중의 역사』

스테판 욘슨 저/양진비 역/그린비/304쪽

역사에 대한 해석은 현재에 취해야 할 정치적 태도, 그리고 지향해야 할 미래상을 지시한다. 그렇기에 오늘의 정체를 형성한 ‘최초의 사건’, 즉 혁명의 해석은 정밀한 언어들 간의 결투장과 다름없다. 그런데 붓과 문학을 택한 어떤 예술가들은 그 어떤 정치학자, 역사학자보다 더 통찰력있게 혁명을 스케치한다. 이들은 대중 민주주의의 시발점이라 할 수 있는 혁명이라는 사건을 기록하는 데 그치지 않고 혁명의 주체인 대중을 둘러싼 담론과 그 의미론적 변천사까지 재현해냈다.

『대중의 역사』의 저자인 스테판 욘슨은 대중이 통찰력 있게 재현된 몇 가지 예술 작품들을 짚어가며 그 속에서 통계적 의미에서의 대중과 권력을 이양 받은 주권자로서의 대중이 어떻게 만나고 해산되는지를 분석한다. 1789년의 프랑스 대혁명, 1848년 이후 혁명의 전조가 느껴지던1889년, 그리고 68혁명 이후인 1989년의 작품들 안에서 두 개의 대중은 중첩되기도 하고 분리되기도 하며 그들이 처한 사회적 현실과 그들을 둘러싼 담론들을 반영한다.

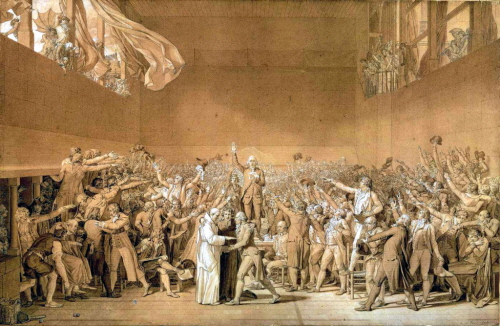

그 중 주목할 만한 부분은 두 개의 대중이 한 몸으로서 묘사된 1789년과 그 이후의 예술 작품들이다. 하늘에서 부여받은 것으로 규정된 정치권력을 흙먼지가 잔뜩 묻은 보편 인민의 것으로 만들기 위한 최초의 시도는 1789년의 프랑스 대혁명이라고 이야기된다. 그렇다면 프랑스 대혁명은 예술을 통해 어떻게 재현됐을까? 저자는 이 사건에 헌정된 다비드의 그림(그림①)에 주목한다. 이는 오늘날 부르주아의 전신인 ‘제3신분’의 구성원들이 혁명을 최초로 선언한 ‘테니스 코트의 서약’을 재현한 것이다. 이 그림에서 감상자가 볼 수 있는 것은 수많은 사람들이다. 로코코의 퇴폐적 양식에 철퇴를 내리며 등장한 신고전주의의 대표작답게, 테니스 코트에 모인 수많은 부르주아들의 제스처는 고상하면서도 엄숙하게, 동시에 권력을 향한 열망에 젖어 섬세하게 그려졌다.

그러나 새로운 형태의 권력을 포착하려는 작가의 시도는 불완전한 것이 됐다. 다비드는 수로 표현되는 통계적 의미에서의 대중과 권력 그 자체로서의 대중을 한몸으로 표현했으나, 역사는 곧 이러한 혁명의 이상을 배반했기 때문이다. 성 밖의 흙을 파먹고 살던 농민들, 생필품을 만들던 대장장이들과 권력을 나누려던 의도가 없던 성 안의 부르주아들은 자신들을 제외한 대중의 절대 다수가 올바른 정치적 판단을 내릴 수 없다고 선언한 뒤 대표로서 스스로를 선출하기 시작한다.

욘슨은 이러한 혁명적 사건의 한계를 다비드의 「테니스 코트의 서약」의 공간 구성에 대한 분석을 통해 발견해낸다. 이 작품에서의 ‘벽’은 작가에게 1789년의 혁명적 이상과 이를 실현할 정치적 주체들을 분할하는 수직선으로 이해된다. 그림에서 벽의 존재는 벽 안쪽의 개체들과 벽바깥의 개체들을 나눈다. 이는 부르주아의 어원에서 성(城)의 의미, 즉 사회적 분할을 연상케 한다. 다비드의 작품에서 사회의 수직적 분할선으로 제시되는 이 ‘벽’은 왕정 복고 시기의 예술과 담론 속에서 다양한 형태와 방법으로 재현된다. ‘대중’이란 개념과 혐오라는 감정이 적극적으로연계되는 시기가 바로 이 시기다. 왕정복고가 야기한 민주주의에 대한 회의는 플로베르와 메소니에와 같은 예술가들과 다른 대부분의 이론가들로 하여금 주권으로서의 대중과 통계적 의미의 대중 간의 간격을 계속해서 넓혀나갔다.

그 시기에 빅토르 위고는 『레미제라블』에서 이 둘을 한몸으로 묘사함으로써 1848년의 이상으로 회귀한다. 그들이 모든 것을 박탈당한 ‘비참한 자’들로서 파리의 더러운 거리를 헤매던 시대에 대중이 정치의 중심에 위치할 수 있는 가능성을 발견한 것이다. ‘레미제라블’을 향한 경이에 찬 위고의 시선은 노동자 혁명으로 평가받는 1848년 6월의 봉기에서, ‘생안투안’의 노동자들이 세운 바리케이드를 묘사하는 부분에서 잘 드러난다. ‘이성을 넘어선 것이고 살아 있는 것’, ‘기묘한 고상함’이 발산되는 ‘쓰레기 더미’이자 모세가 십계명을 받은 ‘시나이’라 묘사되는 이 바리케이드는 일견 혼란의 극치로 보이는 대중의 정치적 투쟁이 일궈낼 새로운 정체에 대한 통찰을 예감한 것이 아닐까.

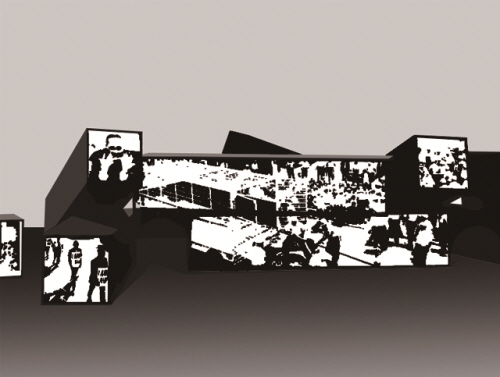

책에 등장하는 가장 마지막 혁명인 68혁명을 다룬 예술 작품들 중 저자는 알프레드 자르의 「그들은 너무도 사랑했다, 혁명을」(그림②)이라는 작품에 주목한다. 그러나 이 작품은 앞의 두 작품들과 다른 방식으로 해석된다. 이 작품의 작가는 근대의 예술가들과 다르게 혁명의 주체인학생들과 전적으로 동등한 위치에서 사건을 경험했기 때문이다. 혁명의 목격자인 동시에 참여자인 자르는 앞의 두 예술가와 달리 혁명에 대한 완결된 전망을 보여주는 것을 주저한다. 그러나 그는 혁명의 원인인 억압적 권력의 관점에서 이 사건이 해석되도록 하는 것을 거부했다는 점에서 이전의 두 예술가들과 공통된다. 68혁명 당시를 기록한 사진들이 담긴 라이트박스들이 쌓인 방식, 아주 살짝만 건드려도 무너질 것 같은 박스들의 구도가 이를 말하고 있다.

저자가 주목한 예술가들은 공통적으로 대중에게 더 나은 사회에 대한 청사진을 그릴 수 있는 권리를 부여했다. 여기서 두 근대 예술가, 다비드와 위고가 제시한 대중의 역할은 이들을 향한 억압이 사라지며 적극적으로 실현된 것처럼 보인다. 구체제라는 가시적인 투쟁의 대상을 현대사회에서 찾기란 어렵기 때문이다. 그렇다면 역사상 가장 많은 풍요를 거머쥔 오늘날의 대중은 더 이상 투쟁해야 하는 상태로부터 벗어난 것일까. 작가가 다비드와 위고의 계보를 잇는 오늘날의 예술가로 주목한 자르는 대중에게 해방돼야 할 여지가 남아있음을 통찰했다. 후기 산업시대에서 우리가 투쟁해야 할 대상은 사라지는 대신 가짜 평온함으로 위장한 채 그저 보이지 않는 형태로 변화한 것은 아닐까.