니체의 『차라투스트라는 이렇게 말했다』에는 사자, 독수리, 당나귀 등 무수한 동물들이 등장한다. 그 중에서도 사람을 대신해 짐을 지고 묵묵히 사막을 건너는 낙타는 고통을 한없이 감내하는 짐꾼으로 그려진다. 그는 부당한 명령 앞에서도 항의하거나 저항하지 않는, 노예의 도덕을 내면화한 존재이다. 그에게는 주인이 되기 위해 자기 자신을 전부 거는 모험을 할 만한 용기도 의지도 없다. 니체는 이것의 원인으로 “중력의 영”이라는 난쟁이를 든다. 중력의 영은 삶과 대지를 무겁게 만들어 그들을 춤출 수 없고 공중으로 도약할 수 없게 한다. 삶을 하나의 무거운 의무로 받아들이고 주어진 것에 순응하며 더욱 무거운 짐이 실려도 묵묵히 받아들이게 하는 것이다.

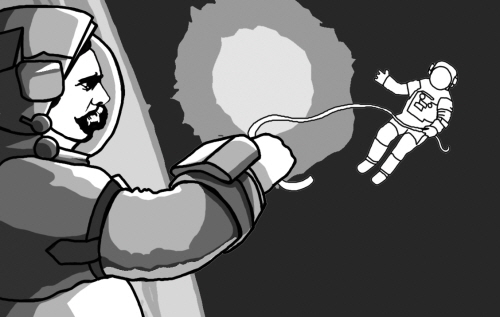

그런데 최근 개봉한 영화 「그래비티(Gravity)」는 오히려 중력의 존재감을 역설한다. 영화의 주인공 라이언 스톤은 급작스럽게 딸을 잃고 현실을 도피하기 위한 일종의 방편으로 우주를 택한다. 고통에서 벗어나기 위해 관계를 맺을 사람들이 없는 무중력의 공간을 향해 피신한 것이다. 그래서 그녀는 말한다. “우주가 정말 좋은 건 고요하다는 것”이라고 말이다. 하지만 예기치 않은 충돌 사고로 우주 미아가 될지도 모르는 상황 속에서야 그녀는 비로소 자신과 동료를 연결해주는 선 하나가 얼마나 중요한 것인지를 깨닫는다. 구조될 희망이 없는 절망 속에 홀로 남겨져 자살을 결심을 할 때 무선기에서 들려온 누군가의 목소리는 우주의 고요를 깨고 그녀에게 관계의 소중함을 일깨워준다.

그래서인지 이 영화에서의 중력을 인간이 감내해야만 하는 현실적인 제약들이라고 해석하는 이들도 있다. 중력이 없으면 땅에 발을 딛고 살 수 없듯 사회를 유지시키는 현실 질서를 인정해야 한다는 것이다. 하지만 이것은 니체가 말한 낙타의 삶일 뿐이다. 빚에, 실연에, 실업에, 고독에 짓눌린 삶을 살아가야 하는 사람들에게 그것은 어쩔 수 없는 현실이니 그저 받아들이라고 말하는 것은 그야말로 중력의 영의 논리이다. 이들은 불법시위를 무죄라고 판결하면 거리 질서가 흔들리고, 자본주의 경제를 지지하는 중력으로서 시장원리를 규제하면 시장이 무중력 상태로 나아갈 것이라고 경고하기도 한다. 만일 이런 관점이라면 ‘대국민 사기극’이라고 불리는 4대강 사업도, 민주주의를 파탄 내는 최근 일련의 사태들도 어쩔 수 없는 것으로 묵묵히 받아들여야 할 것이다. 하지만 사회질서는 고정불변한 것으로 인간에게 주어지는 중력과는 확연히 다른 것이 아닌가.

무엇보다 「그래비티」는 그 너머의 차원을 이야기한다. 라이언 스톤이 우 주에서 역경을 겪는 것은 단지 중력이 없어서 그런 것이 아니다. 오히려 그녀를 힘들게 한 것은 아무런 고통도 없을 것 같은 우주에도 고통은 있다는 사실이었다. 혹은 그 고통을 함께 나눌 누군가가 없다는 절대적 고독의 상황이 가장 견디기 힘든 고통이었는지도 모른다. 아무리 현실에서 도피하고자 해도 그것은 불가능하다. 그렇다고 고통을 당연한 것으로 감내하면서 노예의 삶을 살아서도 안 된다. 어떻게든 삶을 의무로 만드는 중력의 영을 극복하고 새로운 삶을 창조하면서 살아야 한다. 어쩌면 「그래비티」에서 그러했듯, 자신과 마찬가지로 조난을 당해 헤매고 있는 누군가의 목소리에 귀를 기울이는 데서 그 방법을 찾을 수 있을 것이다 사람을 고통스럽게 하는 것도 사람이지만, 사람을 살리는 것도 결국은 사람이다.

안지영 간사