아홉수라는 말이 있다. 열아홉, 스물아홉처럼 나이에 아홉수가 들면 결혼이나 이사와 같은 일을 꺼린다는 것이다. 하지만 이것을 그저 불길하게만 여길 것은 아니다. 이 단어는 변화의 때가 왔음을 가리키는 것이기도 하니 말이다. 가령 비유적인 의미에서 인생의 대차대조표를 그리고 그동안의 자기 삶을 뒤돌아보며 앞으로 어떻게 살아야 할지를 결정해야 하는 전환점의 순간에 대해 ‘아홉수’가 찾아왔다고 말할 수 있을 것이다. 자기도 감당하지 못하는 엄청난 무게로 앞으로 어떻게 살아갈 것인지, 어디로 가려 하는지에 대한 거대한 물음표가 떠오르는 그 순간은 누구에게나, 어떤 사회에나 찾아오는 것이니 말이다.

소설가 무라카미 하루키는 1995년 도쿄에서 일어난 옴진리교 지하철 사린사건을 일본의 정신사를 말할 때 무시할 수 없는 커다란 이정표로 남게 될 것이라고 말한다. 그것은 일본 사회에 찾아온 아홉수였던 것이다. 그리하여 그는 사법적인 처리가 끝난 이후에도 이 사건을 망각하지 않는다. 사린사건의 피해자들을 만나 인터뷰한 책 『언더그라운드』에서 그는 정의와 악이라는 이항대립 속에 묻혀 버린 피해자 개개인의 ‘이야기’를 담아냄으로써 ‘옴진리교는 악이다’라고 말하는 것을 넘어, 실은 그 악이라는 것이 실은 결코 ‘남의 일’이 아니라는 것, 오히려 그것이 사실 자기 이미지의 부정적 투영인 경우가 적지 않다는 것을 지적한다. 그리고 이어서 그는 묻는다. 옴진리교의 교주 이사하라 쇼코가 만들어낸 ‘쓰레기’ 같은 환영을 떨쳐버릴 수 있을 정도의 힘을 가진 이야기를 우리가 가지고 있는가?

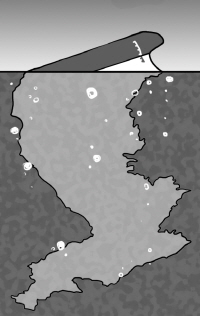

자기 스스로에 대한 반성을 요구하는 이러한 지적은 괴로운 것이다. 더구나 진상을 규명하고 책임자를 처벌하라는 당연한 요구조차 선동으로 받아들이는 미개한 정치인을 가진 나라에서는 특히 그러하다. “세월호 문제로 소비심리가 위축된다”고 말하는 대통령을 둔 나라의 국민으로서, 삼성이 망하면 나라가 망한다는 말이 아무렇지도 않게 떠도는 가운데 돈보다 생명이 우선이지 않느냐는 이야기가 얼마나한 힘을 가질 수 있겠는가 절망스럽기도 하다. 하지만 이것은 외면해서는 안 되는 한국 사회의 민낯이다. 그러니 내가 할 수 있는 일은 아무 것도 없다며 서둘러 일상으로 돌아간다고 비극이 끝나는 것은 결코 아니다. 세월호의 죽음을 웃음거리로 만드는 일베도, 그 ‘일베충’들이 세월호에 타고 있었어야 한다고 말하는 이들 역시 우리의 이웃일 수 있다. 어쩌면 애써 의식적으로 배제하려고 하는 이 혐오스런 이야기들이 모여 세월호라는 비극을 만들어낸 것인지도 모른다.

그런데 한편에선 이런 일도 일어난다. 부당한 발언에 대한 사과를 받겠다고 찾아간 방송사에서 폭도로 취급을 받고, 억울한 심정을 호소하려고 청와대를 찾아가는 길목에서 경찰들에게 둘러싸여 ‘가만히 있을’ 수밖에 없었던 이들이, 그 누구보다 차분하게 “저희는 인간의 존엄성이 존중되고, 모든 사람의 안전이 보장되는 나라를 만들고 싶습니다. 국가에 대한 믿음과 사회에 대한 신뢰를 회복하고 싶습니다”라고 호소문을 쓴다. 유족에 대해 이야기하면서 고작 보험금 액수 정도밖에 떠올리지 못하는 천박함에 맞서, 이들은 억울한 죽음을 당한 자식에게 “내 아들이 되어 주어서 고맙다”고 뒤늦은 고백을 한다. 이들의 경이로운 이야기를 들으며 ‘나는 무엇을 하면 되는가’라는 물음의 답을 얻는다. 그러니 어찌 이들의 이야기를 잊을 수 있겠는가. 진정한 행복이 무엇인지 아는 이들의 이 가슴 아픈 이야기를.

안지영 간사