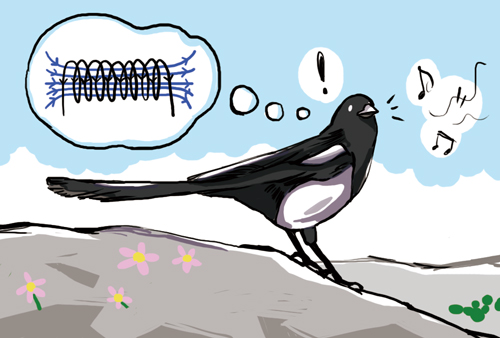

까치 한 마리가 나뭇가지에 앉아 ‘깣깣’거리며 봄을 반긴다. 녀석의 울음소리를 따라 소리를 냈더니 두리번두리번 행방을 묻는다. 사람이 낸 소리란 걸 아는지 모르는지 녀석은 더 크고 아름다운 울음을 주위에 흩뿌린다. 시인 백석은 오리의 울음소리를 ‘까알까알’이라고 표현하며, “내 마을 그 아는 사람들의 지껄지껄하는 말소리”처럼 반갑다고 노래했다.

이렇게 정겨운 모습과는 대조적으로 사람들은 누군가를 조롱하고 비난할 때 ‘새’ 또는 ‘닭’에 빗댄 표현을 쓰기도 한다. 그런데 이런 오명을 들을 만큼 새들은 정말 멍청한 걸까?

신문사 주변을 맴돌면서 거의 매일 마주치는 까치들이 과연 나를 알아볼 수 있을까. 그럴지도 모른다. 팀 버케드의 『새의 감각』에 의하면, 새의 시각은 상상을 초월한다. 사람에게는 망막에 색깔을 담당하는 광수용기가 세 가지 있는데, 빨강, 초록, 파랑 중에서 어떤 색깔을 얼마나 흡수하느냐에 따라 차이가 발생한다. 그런데 새에게는 이에 더해 자외선 수용기가 있다. 게다가 새의 그것에는 기름방울이 들어 있어서 더 많은 색깔을 구별할 수 있다. 새들은 이를 이용해 먹이와 짝을 찾는다고 한다. 장과(감, 귤, 포도 등)를 먹는 새는 그 꽃에서 반사되는 자외선을 좇아가며, 유럽황조롱이는 밭쥐를 추적할 때 오줌에서 반사되는 자외선을 이용한다. 벌새, 유럽찌르레기 등의 깃털은 자외선을 반사하는데, 이 반사도가 수컷의 우수성을 나타내기 때문에 암컷이 이를 기준으로 잠재적 짝을 구별한다.

아까 그 까치가 두리번거린 이유는 무엇일까. 사람은 소리가 왼쪽 귀와 오른쪽 귀에 닿을 때 무의식적으로 두 소리를 비교해 위치를 파악한다. 사람은 머리가 크고 귀가 서로 떨어져 있어서 소리가 양쪽 귀에 도달하는 데 약간의 시간차가 발생한다. 소리가 1초에 340m를 이동한다고 치면, 양쪽 귀에 도달하는 소리의 최대 시간차는 0.5밀리초(10,000분의 5초)다. 소리가 양쪽 귀에 도달하는 시간이 같으면 우리는 소리가 정면이나 바로 뒤에서 들려온다고 가정한다. 새는 머리가 우리보다 작기 때문에 소리의 위치를 파악하는 데 어려움을 겪는다. 가령 양쪽 귀 사이가 1cm에 불과하다면 소리가 도달하는 시간의 차이는 35마이크로초(100만분의 35초) 이내다. 작은 새는 이 문제를 두 가지 방법으로 해결한다. 첫째, 머리를 우리보다 많이 움직여 사실상 머리 크기가 커지는 효과를 냄으로써 시간차를 감지한다. 둘째, 양쪽 귀에 도달하는 소리 크기의 미세한 차이를 비교한다.

심지어 새에게는 자각(磁覺)이라는 감각이 있다고 한다. 새들의 귀소, 철새들의 이주를 연구하던 조류학자들이 커다란 전자기 코일로 둘러싼 새장에 유럽울새를 넣고 실험을 했다. 자기장을 뒤집거나 동쪽이나 서쪽으로 바꾸었을 때 유럽울새가 어느 방향으로 뜀박질하는지 비교했다. 유럽울새는 마치 자기장을 감지하는 것처럼 전자기 코일 방향에 따라 뜀박질 방향을 바꾸었다. 새에게 자각이 있어서 지구 자기장에서 나침반 방향을 읽어내는 것이다. 철새만 그런 것이 아니라 닭 같은 텃새, 포유류, 나비 등에서도 자각이 발견됐으며, 동물은 먼 거리를 이동할 때 자각을 활용하는 것으로 추정된다고 한다.

철새들은 머나먼 번식지로 돌아가고 텃새들은 따스한 봄기운을 만끽하며 새로운 생명을 잉태하는 계절이다. 나뭇가지 위의 까치에게 말을 걸어보고 싶은데 내 빈약한 능력으로는 차마 엄두가 안 난다. 그래도 내 마음은 알아주렴. 앞으로 ‘새×××’, ‘닭××’라고 놀리지는 않을게.

장준영 간사