[리뷰] 국립현대미술관 안규철 개인전 ‘안 보이는 사랑의 나라’

거리를 거닐면 사랑을 노래한 유행가가 흘러나오고, 연인들은 쉽게 만난 후 이별을 고한다. ‘사랑’이 도처에 범람하는 시대지만, 역설적으로 사랑을 논했던 문학과 예술은 힘을 잃고 있다. 안규철 작가는 마종기 시인의 시 「안 보이는 사랑의 나라」에서 모티프를 얻어 ‘발길에 채는’ 이 시대의 사랑이 아닌 진정한 사랑이 존재하는 나라를 상상하며 동명의 전시를 기획했다.

이번 달 15일부터 내년 2월 14일까지 안규철 개인전 ‘안 보이는 사랑의 나라’가 국립현대미술관 서울관에서 열린다. 거대한 전시장 안에는 7점의 조형 작품과 7편의 연작 영상작품 한 점을 더해 총 8점의 작품들이 유기적 관계를 맺고 있다. 안규철 작가는 “지금 우리가 살고 있는 이곳에 부재하는 것들의 빈자리를 드러내고, 우리가 소중하게 여겼지만 이제는 놓치고 있는 것들의 이름을 다시 한 번 불러내려는 것이 이 전시의 주제”라고 밝혔다.

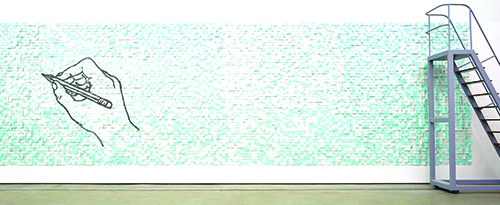

이번 전시는 화려한 볼거리로 눈길을 사로잡기보다 공간을 비우고 작품 간의 유기성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 전시장은 둥근 동심원 형태의 9개 구획에 금붕어가 각각 헤엄치는 ‘아홉 마리 금붕어’에서 시작해 지름 15m의 거대한 구형의 방인 ‘침묵의 방’으로 끝나 둥근 형태로 수미상관을 이룬다. 더불어 이번 전시의 중심인 ‘1,000명의 책’과 ‘기억의 벽’은 관객의 ‘쓰기’라는 행위가 작품의 근간을 차지한다는 점에서 같은 주제를 공유한다. 이처럼 작품 사이의 얽히고설킨 유기적 관계는 공간의 여백을 채우게 되고 결국 전시장 전체는 ‘비움으로써 채운다’는 역설을 재현한다.

안규철 작가는 이번 전시에서 관객이 직접 글을 쓰며 참여하는 과정까지도 작품의 일부로 포함시켰다. 전시장 한 쪽의 거대한 벽은 ‘기억의 벽’이라는 작품으로 관객 자신이 가장 그리워하는 단어를 써넣은 카드를 걸 수 있도록 수천 개의 못이 박혀 있다. 전시장 가운데에는 국내외 문학작품을 연이어 필사하는 ‘1,000명의 책’ 작업을 위한 거대한 필경사의 방이 자리한다. 전시기간 동안 1,000명의 참여자는 각각 한 시간 동안 이 방에 들어가 필사를 하게 된다. 카프카의 『성』을 필사한 소재희 씨는 “천 명의 사람이 한 시간 씩 글을 남기고 이것이 책으로 나와 또 하나의 아카이브가 된다는 점에서 의미 있는 작업이었다”고 소감을 밝혔다. 마종기 시인의 시에서 언어가 ‘사랑하는 나라’를 볼 수 있게 불을 켜준 ‘등불’이듯, 5개월 동안 수천 명의 사람이 벽과 원고지에 채워나간 글자는 펜에서 펜으로 전해져 보이지 않는 사랑을 밝히게 된다.

외부와 단절돼 침묵 속에 혼자 남은 자의 고독은 ‘안 보이는 사랑의 나라’로 가는 여정에서 꼭 필요한 장치다. 64개의 벨벳 상자로 구성된 ‘64개의 공간’은 관객이 자발적으로 자기 자신을 가두는 공간이다. 홀로 공간을 헤매는 관객은 오로지 손에 스치는 벨벳 감촉만을 느끼며 자신만의 경로를 만들어 간다. 마지막 전시물인 ‘침묵의 방’은 거대한 구형의 흰색 공간으로 이 안에서 관객은 완전한 허공에 홀로 남겨진다. 관객 김소연 씨는 “흰 공간 속에서 모든 것이 사라지는 듯해 신비했다”고 ‘침묵의 방’에 들어간 느낌을 말했다. 안규철 작가는 “타인과 소통하는 모든 수단이 없어졌을 때 과연 무엇으로 의미를 만들고 다른 사람과 소통할 것인가라는 질문을 안고 집으로 돌아갔으면 한다”고 밝힌 바 있다.

이 전시는 완성된 결과물이 아니라 관객의 참여에 의해 변화하는 열린 과정이다. 글씨를 쓰고 소리를 듣고 새로운 공간을 체험하며 스스로 작품을 곱씹어봐야만 비로소 작품의 빈칸이 메워지는 것이다. 사랑의 의미가 바래져가는 이 시대에 사랑의 나라를 거닐며 직접 여백을 채워보는 것은 어떨까.

사진제공(위): 국립현대미술관

사진(아래): 조수지 기자 s4kribb@snu.kr