어느 적막한 레스토랑 안에 서로를 마주보고 앉아있는 연인들이 있다. 아니, 여자는 앞을 보지 못하는 맹인이니 그런 그녀를 남자 혼자서 지긋하게 바라보고 있다고 말하는 편이 맞겠다. 느닷없이 남자가 무언가를 결심한 듯, 한 손에 나이프를 쥐고 화장실로 향한다. 이윽고 그는 입 안 가득 종이냅킨을 문 채 나이프로 자신의 눈동자를 겨눈다. 영화 「더 랍스터(The Lobster)」(2015)의 마지막 장면이다. 동시에 이것은 사랑에 대한 아주 흔한 은유이기도 하다. 사랑은 스스로를 눈멀게 하는 일이라는. 그래서 종종 우리는 대책 없이 사랑에 빠져드는 경험을 두고 이렇게 말한다. ‘사랑에 눈멀다’라고.

여기 사랑에 눈먼 또 다른 청맹과니들이 있다. 영화 「더 리더(The Reader)」(2008)의 10대 소년 마이클은 처음으로 사랑하게 된 여자 한나 외엔 다른 아무것도 볼 수가 없다. 그런 그를 ‘눈멀게’ 한 장본인 한나는 글을 읽을 줄 모르는 문맹이다. 언젠가부터 한나는 마이클에게 매일 사랑을 나누기 전 책을 읽어달라고 청한다. 『오디세이』, 『허클베리 핀의 모험』, 안톤 체홉의 『개를 데리고 다니는 여인』, D. H. 로렌스의 『채털리 부인의 사랑』. 마치 둘은 사랑의 깊이와 독서편력의 너비가 정비례함을 입증하기라도 하듯, 열렬히 사랑하고 무차별적으로 읽어 나간다. 마침내 자신들의 사랑이 더는 지속될 수 없음을 깨닫게 된 날조차 한나는 책을 꺼내든다. 톨스토이의 『전쟁과 평화』가 그들의 사랑에 마침표를 찍는다. 둘에게 책읽기의 끝은 사랑의 끝이기도 했다.

실로 이 시대에 사랑을 하고 책을 읽는다는 것은 그런 청맹과니들에게만 허락되는 일인지도 모르겠다. 철학자 알랭 바디우는 사랑을 일컬어 끈덕지게 이어지는 일종의 모험이라고 했다. 또 세계의 법칙들에 의해서는 계산하거나 예측할 수 없는 하나의 사건이라고도 했다. 사랑이 정말로 그런 것이라면, 불확실성을 선택하는 것에 대한 기회비용과 위험부담이 견딜 수 없을 만큼 과도한 이 시대에 사랑은, 모험이자 예측불가능한 사건으로서의 그것은, 사태에 밝지 못하거나 앞날을 내다볼 줄 모르는 이들에게나 아름다운 것이리라.

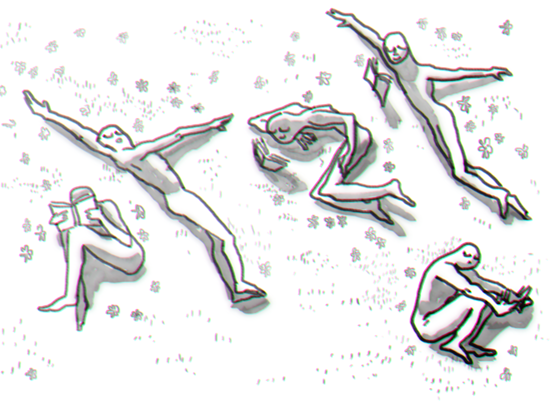

책읽기에 대해서도 사정은 별반 다르지 않다. 사사키 아타루는 독서가 곧 혁명이라고 정의했지만, 혁명을 도모할 시간에 스펙이나 쌓으라고 권하는 이곳에서 책읽기는 허황된 수고로움과 다름없는 것일 테니 말이다. 그러니 지금 여기에서의 사랑과 책읽기란 어쩌면 눈먼 자들이 벌이는 아찔한 곡예 같은 것인지도 모른다.

얼마 전 어느 일간지에서는 책도 읽지 않으면서 노벨문학상을 원한다며 이른바 ‘한국인의 모순’을 호되게 꾸짖었다. 여러 선진국의 높은 독서율을 거론하며 책 읽지 않는 한국 사회는 결코 선진국에 진입할 수도, 지금 수준의 국가 경쟁력을 유지할 수도 없다는 무서운 경고를 덧붙이는 일도 잊지 않았다. 더불어 이제 우리에게는 연애와 결혼과 출산을 포기하는 청춘의 비극에 관한 기사가 연일 쏟아지는 풍경 또한 더 이상 새롭지 않다. 하지만 이 모든 것들에 앞서 우리는 먼저 이렇게 물었어야 하지 않을까. 왜 더는 읽지도, 사랑하지도 않는 것일까. 질문을 바꿔 이렇게도 물을 수 있겠다. 우리에게는 왜 잠시 동안의 눈먼 사랑과 읽기조차 허락되지 않는 것일까. 사실 우리도 모두 한때는 청맹과니였을 텐데 말이다.

배하은 간사