[취재] 신림 고시촌 '광태소극장'

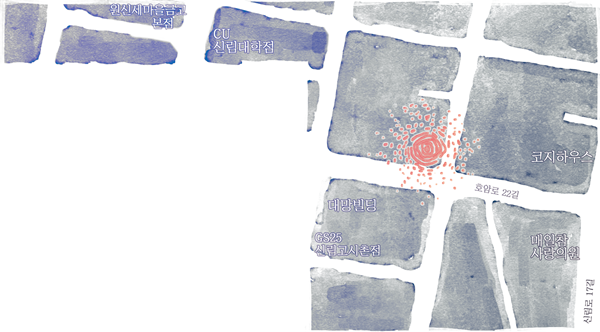

바쁜 고시생들의 한 끼를 해결해주는 밥집과 밤늦은 시간까지 문을 닫지 않는 술집만이 즐비한 고시촌. 언뜻 보면 이곳은 예술을 즐기는 문화와는 거리가 멀어 보인다. 그런데 지난해 3월부터 독서실이 유독 많은 골목 어귀엔 활기찬 노랫소리와 열정 가득한 대사들이 들리기 시작했다. ‘광야에 떠오르는 태양’처럼 삭막한 골목의 예술공간으로 떠오른 고시촌 1호 소극장, 광태소극장을 다녀왔다.

저렴한 월세 때문에 서울대 근처에 보금자리를 마련했던 조민 대표(35)는 고시촌을 지나가다 이곳에 소극장을 세우기로 마음먹었다. 그가 녹두 거리를 거닐면서 떠올린 첫인상은 ‘문화의 불모지, 삭막한 공간’이었다. 학업과 생업에 지친 이들이 문화예술을 누리고 감정을 쏟아낼 공간이 여의치 않았기 때문이다. 하지만 그는 “문득 고시촌에서 대학로의 초기 모습을 발견했다”면서 “어쩌면 이곳도 하나의 소극장에서 출발해 문화의 중심지가 될 수 있지 않을까 생각했다”고 말했다. 영화·드라마를 찍는 배우였지만 극단을 만들어 ‘견고한 울타리를 일궈내는 것’을 항상 꿈꿨던 조 대표는 고시촌 한 자락에 소극장을 세우기로 했다.

장소를 물색하던 그는 문을 닫은 지 오래된 지하 당구장을 발견했다. 창단부터 함께했던 전단아 부대표(29)는 “기둥 없이 시원하게 비어있는 공간을 보니 바로 무대가 떠올랐다”고 이 공간에 반한 이유를 설명했다. 공사에 착수한 그들은 비좁고 가파른 계단을 오르내리며 직접 목재를 옮겼다. 무대를 설치하고 페인트칠을 하자 지하 당구장이 그럴듯한 극장으로 변모했다.

이후 공연을 함께 할 식구도 모을 수 있었다. 조 대표는 “우리가 이곳에 자리를 잡게 된 것처럼, 보다 싼 집값을 찾아 여기까지 흘러들어온 젊은 예술가들이 곳곳에 살고 있다는 것을 우연히 알게 됐다”고 당시 상황을 설명했다. 이들은 부동산 사장님과 같은 고시촌 터줏대감의 도움으로 알음알음 단원들을 모집했고, 기존에 알고 지내던 배우 지망생들도 불러 모았다.

광태소극장은 발로 뛰는 홍보와 유쾌한 연극으로 고시촌 사람들에게 가까이 다가갔다. 골목 구석구석에 포스터를 붙이고 주민들, 특히 중장년층이나 노인들에게는 직접 나눠주기도 했다. 시간이 지나자 홍보에 보답하듯 다양한 연령층의 주민들이 하나둘씩 찾아오기 시작했다. 동네 주민들이 가벼운 마음으로 연극 한 편 보고자 찾아올 때마다 입구에서 분장을 한 채 표를 나눠주는 배우들을 만날 수 있다.

영화 한 편 보는 값을 지불하고 지하의 어두운 극장 안으로 들어가면, 극단장이 직접 만든 연극공연을 볼 수 있다. 지난해에는 유쾌한 분위기의 극 두 편을 공연했는데, 안톤 체호프의 단편을 각색한 ‘청혼’과 ‘액션여우 그리고 곰’이었다. 공연이 끝난 뒤엔 배우들이 장난스럽게 “공연 후 사진을 찍지 않고 그냥 도망가시는 분들을 위해 문을 잠가둘 것”이라며 모든 관객에게 사진촬영을 ‘강요’한다. 조 대표는 “이렇게 소통을 위해 노력한 결실로, 처음엔 심각한 표정으로 공연을 관람하던 아저씨들도 끝나고 나서는 진심 어린 소감을 전해준다”며 보람차게 말했다.

고시촌 주민 모두를 위한 예술공간으로 거듭나려는 광태소극장에선 독립 단편영화도 볼 수 있다. 조 대표는 “멀리 나가기 힘든 지역 토박이 어르신들이나 공부에 쫓기는 고시생들에겐 연극뿐만 아니라 영화관도 필요하다”며 연극 연습기간에 영화를 상영하는 이유를 설명했다. 이들은 취업준비생, 주부, 아저씨 세 연령층 각각을 겨냥한 세 편의 영화를 한 세트로 묶어 한 달 동안 상영한다. 지난 6월 상영된 ‘최종면접’(감독 현문섭)은 부모님에게 얹혀사는 취업준비생이 아예 뱀파이어가 돼 부모님의 피를 빨아먹는 내용이다. ‘엄마’(감독 임철훈)는 정체성을 잃고 ‘어머니’로서만 살아가는 흔한 주부의 모습을 담았다.

지난주 첫돌을 맞이한 광태소극장은 아직도 많은 시행착오를 겪고 있다. 욕심내어 준비했던 극이 미뤄지기도 하고 생활이 어려워 다른 길을 찾아 떠나는 단원들도 있다. 하지만 조 대표는 “내일도 찾아오시는 관객이 한 분이라도 계신다면, 이곳은 존재 의미가 있다”고 말했다. 바쁜 일상 속 잠깐이라도 울고 웃고 공감하고 싶은 고시촌 주민이라면 누구든지 광태소극장의 계단을 밟아 내려가면 된다.