캠퍼스의 공간을 두고 많은 구성원이 공간의 부족을 토로한다. 동아리방, 연구 공간, 휴게 공간 등 공간의 부족 현상은 매년 반복적으로 나타나고 있다. 그러나 많은 사람들은 관악캠퍼스가 전국에서 손꼽히는 대형 캠퍼스임에도 공간의 부족 문제가 해결되지 않는 점에 의문을 제기한다. 이에 『대학신문』에서는 관악캠퍼스의 공간 현황을 살펴보고 공간의 효율적 사용을 위해 개선이 필요한 요소에 대해 알아보고자 한다.

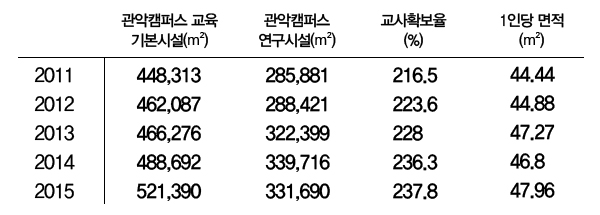

관악캠퍼스의 시설은 매년 조금씩 확장되고 있다. 사람들이 주로 사용하는 공간인 교육기본시설과 연구시설을 보면 교육기본시설은 2011년 448,313㎡에서 지난해 521,390㎡로, 연구시설은 2011년 285,881㎡에서 지난해 331,690㎡로 증가 추세를 보이고 있다. 마찬가지로 같은 기간 교사확보율*은 216.5%에서 237.8%, 1인당 면적**은 44.44㎡에서 47.96㎡로 증가했다.

그러나 공간이 조금씩 늘어나고 있다는 사실과 별개로 관악캠퍼스는 1975년 캠퍼스 이전 이후 이뤄진 40년간의 난개발로 이미 포화 상태에 가깝다. 강창우 기획부처장(독어독문학과)은 “매년 새로운 공간에 대한 수요는 나타나지만 관악캠퍼스는 개발제한구역이 많아 확장성이 떨어지고 내부 공간은 이미 포화 수준”이라며 “시흥캠퍼스도 관악캠퍼스에서는 더 이상 수요를 충족하기 어려워 시작된 것”이라고 설명했다. 2013년 발표된 ‘서울대 캠퍼스 마스터플랜 2012-2016’(마스터플랜)에서도 오랜 기간 난개발로 더 이상의 신규 개발이 어려운 상황임을 지적하고 있다.

어떻게 지을 것인가? 변화가 필요한 캠퍼스 땅따먹기

캠퍼스의 공간이 포화 상태라면 앞으로 이뤄질 신축과 리모델링 과정에서 수요에 따라 적절한 위치와 규모의 건물이 지어지는가의 중요성은 더욱 커질 수밖에 없다. 현재 서울대의 건물 신축은 예산 수합부터 최종 집행까지 여러 단계를 거쳐 이뤄진다. 먼저 각 단과대에 예산안을 요구하는 과정에서 시설에 대한 수요를 함께 수합한다. 이에 대해 시설기획과에서 시설 단가조정 작업을 포함한 1차 검토를 실시한다. 이후 예산 심사과정에서 금년 신축 혹은 리모델링 건물이 확정되면 캠퍼스위원회와 기획위원회의 심의를 거쳐 실제 집행이 이뤄진다.

이 과정에서 효율적인 신축에 가장 핵심적인 역할을 담당하는 기구가 캠퍼스위원회다. 캠퍼스위원회는 기획위원회 산하의 심의 기구로 공간 문제에 대해 전문성을 확보하기 위해 2012년 출범했다. 캠퍼스위원회는 기획위원회 위원과 분야별 전문가를 포함해 10명 이내의 위원으로 구성되며 △캠퍼스 발전계획의 수립 및 조정 △건물 및 각종 시설의 규모 및 배치 심의 △캠퍼스 디자인 계획 및 관리 △건축물 기부 제안 검토 등을 담당한다. 캠퍼스위원회의 위원인 최재필 교수(건축학과)는 “해당 건물이 실제로 중요한 건물인지부터 건물 위치, 내부 배치, 외부 디자인 등 다양한 부분에 대해 심의 및 조정 기능을 담당한다”며 “5년 주기로 작성되는 마스터플랜을 심의의 기준으로 삼기도 한다”고 밝혔다.

그러나 의결 권한 없이 심의 기능만을 가진 캠퍼스위원회가 효율적인 신축을 가로막는 문제점을 해결하기엔 한계가 존재한다. 먼저 캠퍼스위원회의 기능상 단과대 간 느슨한 연합형태에서 파생된 경쟁적인 공간 사용 문제를 해결하는 것은 어려움이 있다. 강창우 기획부처장은 “서울대의 태동 자체가 서울 시내의 여러 대학을 모아 서울대를 만든 것이기 때문에 다른 대학에 비해 단과대가 갖는 재량권이 여전히 큰 편”이라고 설명했다. 문제는 단과대 사이의 느슨한 연합형태가 공간 문제와 결합하면서 학교 차원의 공간 협의가 이뤄지기보다 단과대 차원에서 경쟁적으로 공간을 확보하려 한다는 점이다. 최재필 교수는 “단과대가 접경하는 부분에서 충돌하는 경우도 있고 꼭 필요한 건물이 아니더라도 단과대에 예산이 확보되면 공간을 소유하려는 경향이 있다”고 말했다.

기부 건물 문제도 단과대의 경쟁적인 공간 사용에서 이어지는 문제다. 그동안 건물 신축이나 리모델링 과정에서 자체 조달이 어려운 부분에 대해 기부금을 활용했지만 최근에는 관악캠퍼스의 공간 부족 현상으로 100억 이하의 소규모 기부 건물은 최대한 억제하는 추세다. 그러나 최재필 교수는 “단과대에서 자체적으로 기부금을 받아 소규모 기부 건물을 요청하면 캠퍼스위원회에서 제재를 하더라도 의결 기능이 없어 결국 거부하기 어려운 게 사실”이라고 설명했다.

단과대의 경쟁적인 공간 사용과 기부 건물 문제 이외에도 캠퍼스위원회가 공간 계획에서 장기적인 시각을 갖기 어렵다는 한계도 존재한다. 상시 기구가 아닌 캠퍼스위원회는 사안이 발생할 때마다 소집되는 방식으로 운영되기 때문에 사안에 대한 심도 있는 심의나 중·장기적인 계획도 이뤄지기 어려운 상황이다.

이에 학내 캠퍼스 계획을 전담하는 전문가 혹은 조직을 통해 장기적인 관점에서 공간 계획을 마련해야 한다는 주장이 제기됐다. 최재필 교수는 “일반적인 건물의 사용주기를 30년으로 잡을 정도로 캠퍼스 관리는 장기적으로 바라볼 문제”라며 “총장이나 정책의 변화로 캠퍼스 관리 방향에 자주 변경이 일어나선 안 된다”고 말했다. 이어 그는 “학교 공간의 관리 주체가 기본적으로 본부라는 생각을 공유해 전체 차원에서 효율적인 신축을 고민해야 한다”고 전했다. ‘서울대 캠퍼스부문 장기계획 2007-2011’에 참여한 김승회 교수(건축학과)는 전문건축가나 전문계획가와 같은 공간 계획 전문가의 필요성을 제기했다. 그는 “서울시의 경우 총괄건축가라는 제도가 있어 선정된 총괄건축가가 도시 공간을 총괄하고 전체적인 스토리를 만든다”며 “본교의 캠퍼스위원회는 장기 계획이 아닌 심의를 하는 조직으로 정책의 연속성이 약하다”고 아쉬움을 표했다. 이어 그는 “전문가가 캠퍼스 전체에 대한 비전을 갖고 이끌어가는 것이 필요하다”고 덧붙였다.

기부 방식 변화를 통해 학내 수요에 적합한 기부 건물을 짓는 방안도 대안으로 제기됐다. 즉 소규모 건물을 기부 받는 방식이 아닌, 기부금을 수합해 대형 건물 신축이나 리모델링을 시행하는 방식을 통해 기부 건물 문제를 해결할 수 있다는 주장이다. 강창우 기획부처장은 “특정 단과대에서 기부 건물을 받아오는 방식에 변화가 필요하다는 인식은 공감 받고 있는 추세”라며 “건물 기부 대신 현금 기부를 받아 수요 조사 이후 신축하는 시스템으로 공간의 효율성을 높일 수 있다”고 설명했다. 그러나 최재필 교수는 “대형 홀이나 건물에 네이밍 방식을 활용해 기부자를 예우하는 방안도 있지만 현실적으로 쉽지 않다”고 말하며 보다 고민이 필요함을 강조했다.

어떻게 사용할 것인가? 최소한의 안전장치, 공간비용채산제

공간의 효율적 사용을 위해서는 어떻게 지을 것인가를 넘어 주어진 공간을 효율적으로 쓰고 있는가에 대한 고민이 필요하다. 즉 주어진 공간이 애초에 요청된 용도로 사용되는지, 인접한 장소에 유사한 기능을 하는 공간이 중복돼 있는지, 필요 이상의 공간을 차지하고 있는지 등을 확인할 수 있다면 캠퍼스의 공간 부족 현상을 해결하는 실마리가 될 수 있다.

그러나 학내에는 강의실을 제외하면 공간이 효율적으로 사용되는지에 대한 조사 방식이 부재하다. 현재 시설기획과는 CAFM(Computer Aided Facility Management)이라는 공간관리시스템을 운영 중이다. 2004년 도입된 CAFM은 학내 공간 사용 현황을 전산으로 관리하는 시스템이다. 최재필 교수는 “CAFM을 통해 각 단과대, 교수가 확보한 면적 등 물리적인 수치가 수집된다”며 “그러나 이용 현황과 같은 공간의 효율적 사용에 대한 측면은 확인할 수 없다”고 밝혔다. 환경대학원 최막중 원장은 “예를 들어 실험실이 다른 목적으로 쓰이는 경우처럼 공간이 원래 목적으로 제대로 활용되는지 파악이 안 되고 있다”며 “공간에 허수가 많을 것으로 예상된다”고 전했다. 단 강의실의 경우 학사과에서 강의실 사용 현황을 수집하기 때문에 주당 활용률을 조사해 이를 활용하기도 한다.

이에 본부는 이용률의 측정 부재를 보완하고 공간의 효율성을 높이기 위해 2006년 ‘공간비용채산제’를 도입했다. 공간비용채산제는 공간 용도별 규모 산정 기준에 따라 각 단과대마다 기준 면적을 설정한 후 실제 단과대의 사용 면적과 비교해 초과 면적에 대해 사용료를 부과하거나 일부 공간을 반납하는 제도다. 초과 사용료는 단과대 예산에서 감축하는 방식으로 부과된다. 강창우 기획부처장은 “공간 활용 문제에서 어려운 점은 애초의 목적을 완수하더라도 공간 반납이 잘 이뤄지지 않는 점”이라며 “공간의 효율적 사용을 위한 최소한의 장치로 공간비용채산제를 도입했다”고 말했다. 실제로 2012년 자연대에서 기준 면적을 초과해 사용료를 납부하는 대신 일부 공간을 반납했으며 이를 IBS 기초연구단에 재배정하는 긍정적인 효과가 나타나기도 했다.

전체가 아닌 개인의 공간으로

하지만 서울대의 공간비용채산제는 부과 대상이 단과대라는 측면에서 한계가 존재한다. 기획과는 “공간을 많이 쓰는 사람으로부터 적게 쓰는 사람에게 공간을 제공하는 것이 공간비용채산제의 목표인데 단과대 예산에서 사용료가 부과되니 사용자가 문제의식을 갖기 힘들다”고 전했다.

이에 대한 대안으로 단과대 자체적인 공간비용채산제의 도입을 참고할 수 있다. 현재 사회대, 자연대, 공대 등 일부 단과대에서는 학과 단위로 공간비용채산제를 적용하기도 한다. 사회대의 경우 2013년부터 사회대 내부의 학과와 연구소를 대상으로 공간비용채산제를 도입하고 있으며 초과된 공간에 대해서는 공간관리위원회에서 심의가 이뤄진다. 사회대 박지형 전 기획부학장(경제학과)은 “학과, 학부 및 연구소가 사용하는 공간의 합리적 이용을 유도하기 위해 관련 제도를 도입했다”며 “이를 통해 여유 공간에 대한 무분별한 임대 신청이 감소했으며 사업 종료 이후 반납되는 공간도 생기고 있다”고 전했다.

그러나 공간비용채산제의 효과는 적용 단위를 단과대나 학과가 아닌 개인으로 확대할 때 극대화될 수 있다. 이화룡 교수(공주대 건축학과)는 “학과 혹은 단과대에 초과 사용료를 부과하는 것은 사용자가 사용료를 지불했는지 알지 못할 정도로 체감이 적다”며 “개별적으로 실제 사용자에게 부과하는 것이 가장 효율성을 높이는 방식”이라고 설명했다.

그렇다면 학과 단위를 넘어 개인 단위에 공간비용채산제가 부과되는 경우는 없을까. 전북대는 개인에게 직접 공간비용채산제를 적용하는 대표적인 국립대다. 전북대는 URP시스템(대학시설종합관리시스템)을 통해 단과대, 학과, 연구소는 물론 교수 개인 단위까지 기준 면적을 설정하고 초과 면적에 대한 사용료를 부과한다. 사용료는 1㎡ 당 3만원 수준이며 직접 지불 혹은 현금처럼 사용되는 교수 마일리지에서 차감하는 방식을 이용한다. 개인 단위로 사용료가 부과되는 만큼 공간 현황을 세밀하게 파악하기 위해 4명의 직원이 약 2주간 실태조사를 실시한다. 전북대 기획과 차기환 직원은 “호실마다 실제 사용자, 용도, 형태, 사업기간, 내부 기자재 등 다양한 요소를 직접 실사하며 실내 사진도 촬영해 시스템에 입력한다”고 설명했다. 이어 그는 “개인에게 직접 사용료를 부과하다 보니 반발에 부딪혀 징수에 어려움이 있는 게 사실”이라며 “그러나 공간의 효율성 측면에서는 큰 도움이 된다”고 밝혔다. 실제로 전북대는 2009년 개인 단위 공간비용채산제를 처음으로 시행했는데 당시 반납 건수가 약 80개, 반납 공간은 약 3,864㎡으로 이는 서울대 인문대 1개 건물(1동)에 준하는 연면적이다. 뿐만 아니라 이후에도 매년 약 1,500㎡의 공간이 평균적으로 반납되고 있다.

총학생회, 본부, 교수 등 공간에 대한 논의와 문제제기는 꾸준히 나타나지만 대부분의 논의는 공간의 형평성을 주장하는 것에 초점이 맞춰져 있다. 그러나 공간의 효율적 사용을 통해 잉여 공간을 확보할 수 있다면 형평성의 문제를 해결하는 일에도 도움을 줄 것이다. 최재필 교수는 “최종적인 목표는 빅데이터, RFID* 등 다양한 방식을 통해 공간의 활용 정도를 수치로 확인하고 이를 바탕으로 공간 계획을 추진하는 방향”이라고 전했다. 장기적으로 공간을 어떻게 짓는지, 지어진 공간을 효율적으로 사용하는지를 넘어 공간이 얼마나 사용되고 있는지에 대한 고민이 필요한 이유다.

*RFID: 극소형 칩에 정보를 저장하고 안테나를 달아 무선으로 데이터를 송신하는 장치.

삽화: 이철행 기자 will502@snu.kr