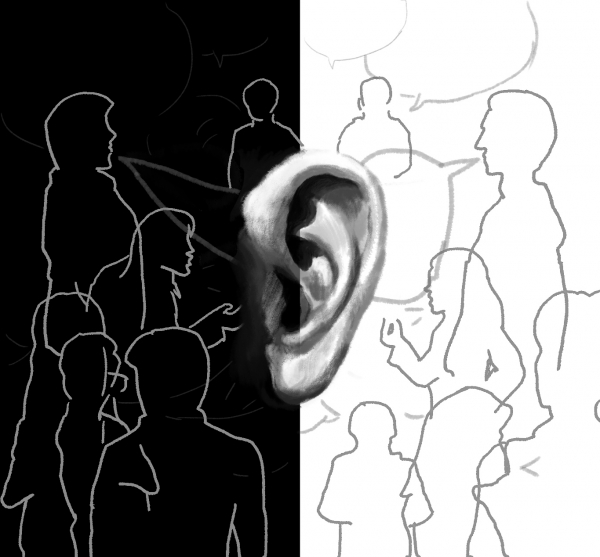

“애기업개 말도 들어사 한다.” 소싯적부터 할머니와 어머니로부터 귀에 못이 막히도록 들어온 제주도 속담이다. 그 옛날 고려적 몽골과의 화의(和議)가 이루어지자 삼별초 잔당들이 탐라국으로 옮겨 와 대몽항전을 이어갔는데, 여·몽 연합군이 이들이 집결해 있는 흙성을 함락하지 못해 고전했다고 한다. 이때 동네에서 아기들을 업어 키우던 열 살 남짓의 애기업개 소녀가 지나가는 말로 묘책을 알려주자, 이를 엿들은 장수가 마침내 흙성을 무너뜨리고 진압에 성공했다는, 믿거나 말거나 한 이야기가 속담의 기원으로 전해 내려온다.

이 속담을 통해 두 어른이 내게 전하시려던 뜻은, ‘말하는 이의 배경이 아무리 하찮게 여겨지더라도 그 말까지 하찮게 생각하지 말라’는, 춘추시대 공 선생의 표현에 따르자면 ‘불이인폐언’(不以人廢言)의 메시지였다. 발화(發話)하는 사람의 신분·연령 그리고 성별이 그 말의 값어치로 직결되었을 공자의 시대나 우리 할머니 이전 세대에서는, ‘불이인폐언’이나 애기업개 말도 들으라는 일갈(一喝) 모두 나름의 혁명적 ‘언론자유선언’이 아니었을까 싶기도 하다.

모든 가르침이 그렇겠지만, 이를 실천하는 것은 역시 지난한 일이다. 나 또한 이 교훈을 스무 해 넘게 머리에 새겨왔음에도 정작 실천하지 못하고 있음을 매번 부끄러워한다. 특히 ‘애기업개’ 또는 ‘사람됨[人]’의 범주를 좀 더 확대하여, 화자(話者)의 지식·경험 유무나 과거 행적, 심지어 화자에 대한 청자(聽者)의 감정이나 인상에 불구하고 그의 말을 받아들일 수 있어야 한다면, 이를 행동으로 옮기기란 무릇 성인군자의 영역에 속하는 일이 아닐까 싶다.

스스로도 실천하지 못하는 부끄러움을 무릅쓰면서까지 이 화두를 던진 이유는, ‘이인폐언’(以人廢言)이 횡행하는 세태에 자그마한 사족을 붙이고자 함이다. 얌체 같은 친구가 뻔뻔하게 내뱉는 바른말에 꿀밤을 쥐어박고 싶고, 아무것도 모르는 친구가 던지는 너무나도 뻔한 이야기에 갑갑해 하는 것은 인지상정이다. 그러나 발화자가 얄밉거나 무지하다는 것과 그 말의 옳고 그름은 엄연히 다른 문제이며, 개인적 감정이 어떠하든 적어도 공적 영역에서만큼 이를 구분하고 이치에 닿는 말은 가납(嘉納)할 수 있는 성숙한 자세가 필요하다. 한때의 ‘폐족’(廢族)이나 ‘적폐’(積弊)라 해서 그 의견까지 모두 버려야 하는 것은 아니며, “군대 안 갔다 와서 잘 모르”는 사람일지라도 병역 관련 문제에 입을 닫고 있어야 한다는 법은 없다. “잘 모르면 가만히 있어라”라는 말은 또 하나의 폭력이 될 수 있음에 유념해야 한다.

어느 때부터인가 우리 사회에는 상대 진영의 의견이라면 시비곡직을 가리기도 전에 무턱대고 반대하는 분위기가 팽배해진 듯하다. 이럴 때일수록 자신을 괴롭혔던 정적(政敵) 에드윈 스탠턴의 식견을 인정하고 그를 전쟁장관에 앉혀 남북전쟁 승리의 일익을 담당하게 한 미국 링컨 대통령의 지혜를 곱씹어볼 필요가 있다. 더불어 무지에서 비롯된 질문이나 언급도 마냥 무시할 것이 아니라, 전문가들조차 미처 생각지 못한 점을 드러냄으로써 지적 다양성 증진에 이바지할 수 있다는 발상의 전환이 요구된다. ‘얄미운 애기업개’조차 자신의 의견을 자유롭게 피력할 수 있고, 또 그 말이 용납될 수 있는 사회를 꿈꿔보며, 내가 혹시 그런 분위기를 이끌어내는 데 방해가 되지는 않았는지 자문해 본다.

고용준 간사