댄 브라운의 소설 『다 빈치 코드』의 소재가 된 음모론에 심취했던 적이 있었다. 기독교계의 거센 반발을 불러일으킨 이 음모론에 따르면, 예수 그리스도와 막달라 마리아 사이에 딸이 있었는데, 이 딸로부터 이어진 후손들을 전 유럽 그리고 성지(聖地) 예루살렘의 지배자로 앉히기 위해 ‘시온 수도회’나 ‘템플 기사단’ 같은 비밀결사가 결성됐다고 한다. 음모론의 신봉자들은 십자군 전쟁이나 프랑스 왕위를 둘러싼 쟁탈전, 심지어 베일에 싸인 ‘철가면’의 존재 등 유럽 중·근세 역사적 파란이 이들에 의한 것이었으며, 천수백 년에 걸친 옹립 시도는 프랑스 대혁명 직전까지 유럽을 쥐락펴락했다는 주장을 펼친다.

흥미로운 소설이나 영화 소재로나 쓰일 법한 이야기에 왜 그리 혹했나 생각해보면 헛웃음이 나오지만, 돌이켜보면 내 ‘지적 게으름’ 탓이 아닌가 싶다. 당시 나는 유럽 국제정치사를 다루는 과목을 들으며 머리를 쥐어뜯고 있었다. 쉴 새 없이 등장하는 생경한 인물들과 지역들, 여러 전투의 경과에 더해 체결된 조약의 세부 조항들과 그 배경에 자리한 각국의 이해관계를 머릿속에 집어넣자니, 나름 역사 애호가임을 자부하던 나 역시 한계에 부딪힌 듯한 느낌을 받았다. 『다 빈치 코드』의 음모론은 그렇게 복잡한 역사적 사건들이 결국 ‘예수 그리스도의 혈통’을 왕좌에 앉히기 위한 비밀 조직의 꼭두각시 놀음에 불과했다는 설명을 제시해줬고, 나는 그 단순명쾌함에 ‘대리만족’을 느꼈던 것 같다. 요컨대 골치 아픈 이론과 부연에서 벗어나고파 하던 ‘지적 게으름’이 나를 음모론에 빠져들게 했던 것이다.

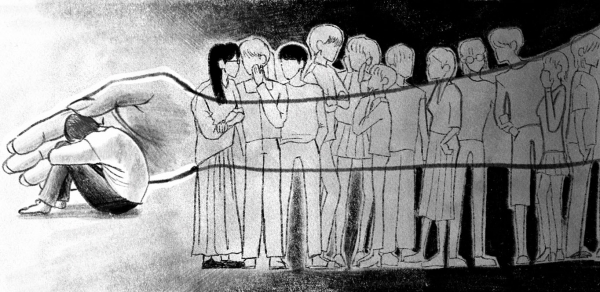

우리 사회에는 유독 참사(慘事)를 둘러싼 음모론이 많이 등장하곤 한다. 멀리는 1987년 대한항공기 폭파사건부터, 비교적 최근의 천안함 폭침과 세월호 참사까지 비극적인 희생의 배후에 대한 온갖 추측과 ‘카더라’가 난무해 왔다. 처음에는 예기치 못한 사고에 황망한 마음, 피해자 유족들의 뼈저린 아픔에 공감하며 같이 슬퍼하는 마음이 시작이었을 터다. 그러나 국가기관의 무능력함에 대한 불신과 ‘어떻게 그럴 수가 있나’ 하는 경악감, 그리고 참사를 막지 못한 데 대한 사회적 자책감이 결합하면서 ‘합리적 의심’의 수준을 벗어나는 음모론이 창궐하게 됐다. 비극의 배후에 모종의 사유 또는 세력이 있다는 논리는, 받아들이기 어려운 현실의 인과관계를 보다 쉽게 정리해주는 한편 우리 사회가 집단적으로 갖게 된 자책감을 분노와 의심의 물결로 승화시켰다. 이는 사건의 진상규명을 촉구하고 희생자들을 추모하는 순기능을 제공하기도 했으나, 한편 ‘아니면 말고’ 식의 무분별한 의혹 제기로 참사를 불러일으킨 진정한 원인에 대한 성찰을 저해했다는 것 역시 부인할 수 없다.

많은 사람에게 충격을 안긴 ‘한강변 대학생 사망 사건’이 발생한지도 벌써 달포가 지났다. 전도유망한 젊은이가 당한 예기치 못한 변에 소식을 접한 모든 이가 안쓰러워하며, 피눈물을 삼키는 유족의 아픔에 위로를 보냈다. 그런데 시간이 흐를수록 온라인 공간을 중심으로 퍼지는 음모론이 사건의 본질을 흐리는 것이 아닐까 싶어 안타까운 생각이 든다. 동석했던 친구의 배경에 대한 뜬소문은 이미 사실과 다르다고 판명됐지만, 한번 생산된 가짜 뉴스와 이어지는 ‘뇌피셜’ 추측들은 이미 그를 방조자 내지 범죄자로 단정하고 있다. 수사 당국이 조직적으로 사건의 전말을 숨기고 있다는 음모론은 원활한 진상조사를 오히려 방해하는 지경에 이르렀다. 명확한 근거 없이 사실의 편린(片鱗)들을 짜깁기해 그럴듯한 이야기를 자아내는 것은 ‘지적 게으름’의 소치나 다름없다. 그렇게 게으름을 피우기에는 남은 이들의 슬픔이 너무 가슴 아프고, 우리 사회가 짚어야 할 젊은이들의 때 이른 죽음이 너무 많다.

고용준 간사

삽화: 김윤영 기자 kooki1026@snu.ac.kr