[전시] 국립현대미술관 「젊은모색三十」전

1980년대 초반 한국 미술계는 제한된 색을 특징으로 하는 단색조 미술과 사회적 문제의 예술적 표현을 중시한 민중미술이 주 흐름을 이뤘던 시기로 세계 미술계에 주류로 떠오른 포스트모더니즘, 탈 장르 등을 받아들일 여유가 없었다. 이에 새로움을 갈구하던 당시 신진작가들은 그들 스스로 다양한 표현 방식을 시도했다. 제1전시실에 전시된 ‘청년작가’ 시기의 작품들은 그들의 80년대 작품들과 그 이후 제작한 작품들이 함께 전시돼 당대 신진작가들의 실험성을 총망라해 보여준다.

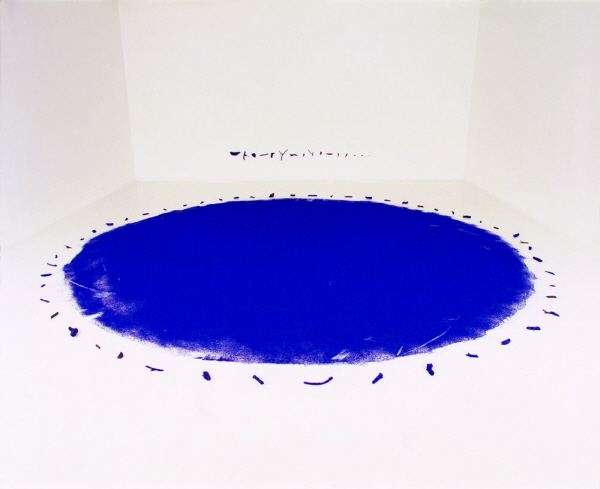

오상길의 「무제」는 파란 원 밖에 생선뼈, 나뭇가지 등 하잘 것 없는 소품들을 늘어놓고 작품의 구성과 해체를 자유롭게 배치해 회화를 고정된 것으로만 인식한 당시 화단의 개념을 뒤집었다.

이기봉의 「The Extra Ordinary Last Summer」는 진하게 몰려오는 나무 책상의 내음 위에 들려오는 빗소리로 어느 여름날의 기억을 상기시키며 회화의 범위를 시각뿐만 아니라 오감으로 넓혀냈다.

한편 이런 다양한 표현에 대한 고민은 1990년대 이후 매체가 다양화되고 대중과의 소통이 중요하게 부각되는 상황에서 도드라지게 움을 틔운다. 제7전시실에서는 80년대의 ‘청년작가’ 시기를 지나 대중 매체의 발전과 함께 새로운 시대를 맞이한 ‘젊은모색’ 시기 작가들의 작품들이 소개된다. 이 신진작가들은 영상 미디어를 적극적으로 활용하기도 하고 대중과 가까운 소재를 미술로 탈바꿈시키기도 하며 현대미술의 다양성에 방점을 찍는다.

구본창의 「In the Beginning」에서는 잘 뻗은 탄탄한 근육들의 접사 사진을 조밀한 바느질로 갈무리했다. 사진이라는 ‘기술’은 작가의 손길을 타고 자연스럽게 ‘회화’의 영역으로 침투한다. 이완의 「다음 생에 꽃이 되어 그대 곁에」는 생소한 소재와 재료를 택했다. ‘버터’로 만든 정교한 형태의 해골은 일상 속의 오브제를 새롭게 바라보게 했다. 이외에도 이완 작가는 생닭, 소고기 등의 재료를 야구공, 각목 등의 형태로 재가공해 냄으로써 이색적인 현대미술의 갈래를 한 가닥 틔워내기도 했다.

정립되지 않은 화풍 속에서 끝없는 실험이 가능했던 때의 작품을 망라한 「젊은모색三十」전. 이 시기 작품들이 자아내는 신선한 매력은 ‘젊은이만이 범할 수 있는 가장 큰 죄악은 평범해지는 것’이라는 문구를 떠오르게 한다.

백수향 기자

loveakechi@snu.kr