생물 종을 보유했을 때 얻는 경제적 가치 때문에 세계 각국은 ‘생물자원’을 두고 치열한 이권 다툼을 벌여 왔다. 생물다양성 협약이 처음 발효된 1992년 리우 회의에서는 △생물다양성 보존 △생물자원의 지속가능한 이용 △생물자원의 이익 공유 세 가지 문제가 동등한 비중으로 논의됐다. 하지만 지난 10월 일본 나고야에서 개최된 생물다양성 당사국 총회는 실제로는 생물자원의 이익 공유에 초점을 맞춰 논의의 균형이 편향된 인상을 줬다. 2010년 이후 지구적 생물다양성을 논의하는 국제적 장인 나고야 총회의 모토가 과연 ‘POST-2010’인지 의심스럽다.

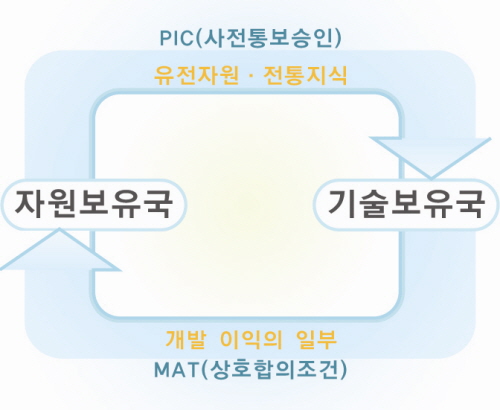

이번에 채택된 나고야 의정서의 핵심은 ‘유전자원의 접근 및 이익공유(ABS)’다. 유전자원은 생물자원 중에서도 형질을 자손에 물려주는 유전기능을 보유한 생물을 가리킨다. 나고야 의정서에 서명한 국가는 이제 해당 자원 보유국의 국내법에 적용을 받아 타국의 유전자원에 접근(Access to genetic resources)하기 위해 우선 상대국의 사전통보승인(Prior Informed Concent)을 얻어야 한다. 특히 유전자원뿐 아니라 토착민의 지식도 이익공유의 대상이 된 점은 주목할 만하다. 가령 된장이나 고추장을 담근 뒤 강낭콩을 넣으면 구더기가 생기지 않는다는 민간의 지식도 이젠 해당국의 승인 없이 함부로 외국인이 사용할 수 없는 재산이 됐다.

이익 공유(Benefit Sharing)는 수많은 생물자원을 보유한 개발도상국의 줄기찬 요구의 결실로 평가할 수 있다. 이제 미생물·식물로 의약품, 화장품을 만들었을 때 얻는 이익은 기술을 개발한 국가뿐 아니라 자원보유국에도 돌아간다. 기술을 보유한 국가는 생물자원의 고유종을 보유한 국가와 상호합의조건(Mutually Agreed Terms)을 체결해 ‘공정하고 평등하게’ 이익을 분배하는 것으로 합의했기 때문이다. 나고야 의정서가 더 일찍 채택됐다면 지난 2002년 국내 기술진에 의해 발견돼 수소나 산소의 순도를 높이는 데 사용되는 미생물 ‘온누리누스’를 통해 얻은 이익의 일부는 생물 주권국인 파푸아 뉴기니에 돌아갔을 것이다.

이번 총회에서는 ABS의 대상이 되는 생물의 범위를 둘러싸고 논쟁이 벌어졌지만 결국 합의점을 찾지 못해 이는 차후의 과제로 남았다. 생물자원을 많이 보유하고 있는 브라질 등 개발도상국은 ‘생물유전자원’의 범위를 넓히려 애썼지만 우수한 응용 기술을 보유한 선진국은 유전 기능을 보유한 유전자원으로만 적용 범위를 제한하자고 했다. 생물자원 중에는 뱀의 독이나 송진처럼 유전 기능이 없는 물질도 있고, 유전 기능이 있는 물질에서 추출했지만 가공된 뒤 유전 기능이 사라진 가공물도 있는데, 이를 유전자원으로 볼 것인가에 대해서는 의견을 일치시키지 못한 것이다.

이처럼 나고야 총회는 세계 193개국이 모여 리우 회의 이후 최대 규모의 생물다양성 논의의 장이 됐지만 그 실효성에 대한 의문이 제기된다. 생물자원의 이익을 자원보유국과 기술보유국이 공유하기로 했으면서도 ‘공정하게’ 혹은 ‘상호합의’ 등 모호한 용어를 사용해 구체적인 지침을 명시하지 못했기 때문이다. 이것이 일각에서 이번 나고야 의정서를 ‘모호함의 걸작’이라고 부르는 이유다. 하지만 더욱 중요한 것은 생물자원의 이용을 지나치게 강조해 CBD의 나머지 두 사항인 생물다양성 보존과 지속가능한 개발에 대한 논의가 부족했다는 사실이다. 리우 회의 이후 최대 규모의 생물다양성 논의의 장이었던 나고야 총회가 과연 생물다양성의 해를 맞아 마땅한 역할을 수행했는지를 진지하게 검토해야 한다.