[전시] 김범석「산전수전」

하늘에 닿을 듯 높이 치솟은 산, 그 안에 살아 숨쉬는 나무와 사람의 이미지는 관객들을 매료시키기에 충분하다. 머리 위로 걸려있는 그림들은 산을 올려다보는 듯한 느낌을 주며 미술관을 울창한 숲속으로 변모시킨다. 오는 12월 16일(일)까지 내수동 성곡 미술관에서 열리는 김범석 작가의 「산전수전」을 통해 관객들은 도심에서 숲을 만날 기회를 얻을 수 있다. 김범석 작가는 전통적 정서를 현대적으로 잘 해석한 작가에게 주어지는 ‘성곡 미술관 내일의 작가상’의 2011년 수상자로, 이번 전시는 작가의 수상 기념전이기도 하다.

김범석 작가의 그림은 대부분 산을 소재로 한다. 그가 그리는 산은 기이한 자태를 뽐내지도, 웅장하지도 않은 어느 곳에서나 쉽게 만날 수 있는 평범한 산이다. 그럼에도 그의 산이 특별한 이유는 그것이 ‘흐르는 산’이기 때문이다. 김범석 작가는 캔버스를 세워 벽에 부착해 놓고 먹이 흘러내리게 하는 방식으로 그림을 그린다. 작가가 주로 사용하는 재료 호분은 풍화된 조개껍질을 빻아 만든 흰색 안료다. 작가의 작품에서 풍성한 느낌이 물씬 풍겨오는 것은 이 재료의 효과이기도 하다.

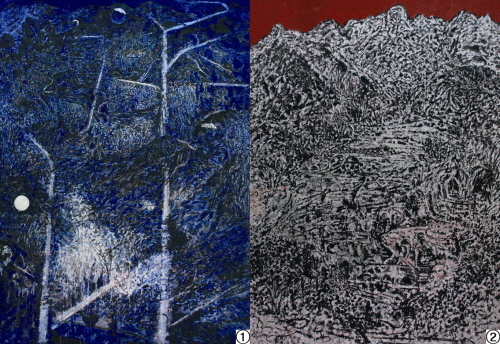

파란 색채의「장암리2」(그림 ①)는 김범석 작가 특유의 흘러내리는 호분이 주는 잘 드러나는 그림이다. 하늘에 닿을 듯 높게 솟아 캔버스를 가득 채운 푸른 산은 부드러운 담요같이 세상을 감싸고 있다. 이 산에 둘러싸인 마을길들과 사람들은 호분으로 표현돼 하얗게 빛난다. 그림 속 풍경은 작가가 살고 있는 여주의 장암리이지만 그 모습은 실제와는 사뭇 다르다. 그림 속의 장암리는 실제의 장암리가 작가의 마음속에서 이미지와 기억이라는 흙부스러기를 통해 재구성된 것이기 때문이다. 그래서일까. 일반적으로 파란색이 주는 차가운 느낌과 달리「장암리2」의 파란색은 부드럽다.

「고달사지1」(그림 ②)은 배경의 붉은 색과 호분의 흰색의 대비가 두드러지는 작품이다. 그림의 산은 붉은 색의 하늘에 조금의 자리만을 내주며 그 존재감을 과시하고 있다. 김범석 작가는 큰 산의 모습을 명확하게 담아내지도, 작은 것들을 세세히 묘사하고 있지도 않는다. 어느 하나 시각적으로 확연하게 드러나는 것이 없지만 김범석 작가의 산은 선들이 조화를 이루며 관객에게 묵직하게 다가온다. 큰 산과 작은 산의 모습이 어우러지면서 캔버스 속에서 산의 아름다움이 자연스럽게 배어나오는 것이다.

김범석 작가는 그림 작업을 “끊임없이 자기를 꺼내는 행위”라고 말한 바 있다. 그가 직접 산을 밟으며 느끼고 생각했던 것이 스스로를 만들었고 그것이 작품으로 구현됐다는 것이다. 이 그림들은 작가가 살아온 삶의 기록이자 하루하루 써내려간 일기다. 이번 주말, 김범석이 거닐었던 산을 바라보며 마음속에 자신만의 ‘산’을 그려보는 것은 어떨까.