공지영의 소설 『인간에 대한 예의』는 신념을 위해 ‘보내버린’ 삶에 대한 이야기이다. 전향을 거부해 평생 감옥에 갇혀있었던 장기수. 그랬기에 아무 것도 하지 않은 사람, 아무런 성과도 보람도 없으며, 누구도 부러워하지 않고 인정해주지 않는 삶. 세상이 필요로 하는 것들을 채워나가는 ‘능동적’이고 ‘긍정적’인 삶과 견줄 때, 도대체 그런 삶이 무슨 의미일까.

강기훈(51세)이 무죄 판결을 받았다. 증거가 조작되었다는 사실이 드러났기 때문이다. 1991년 민주화 투쟁에서 분신한 동료의 유서를 써줬다는 이유로 유죄를 받은지 23년만의 일이다. 당시 정부는 ‘운동권’을 자살을 사주하는 패륜집단으로 낙인찍었다. 그렇게 김기설(25)의 죽음은 그리고 강기훈의 삶은 모욕당했다. 신념을 위한 희생은 그리고 인간에 대한 헌신은 ‘죽음의 굿판’으로 희화화되고 조롱당했다. 그 때 이후, ‘운동권’에 대한 사회적 존중은 사라져갔다. 23년 뒤, 강기훈은 마침내 진실을 세상에 드러냈다. 이제 진실에는 관심이 없는 시대일지라도. 말기암에 걸려 그의 삶이 얼마 남지 않았을지라도.

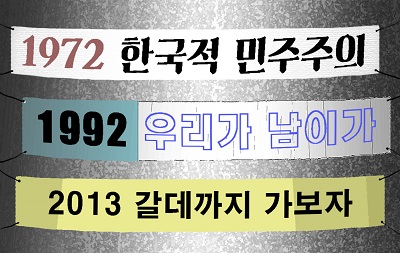

「그」(74세)는 현대사의 결정적 장면에 어김없이 등장한다. 1972년 ‘한국적 민주주의’를 위해 유신헌법을 기초한 「그」는, 1992년 지역감정 조작을 통해 정권 연장에 성공한 ‘초원복국집’의 「그」는, 1991년 법무부 장관이었다. 2014년, 「그」는 받아쓰기를 하는 장관들 옆에서 홀로 정면을 바라보고 있다.「그」가 걷는 길은 언제나 역사가 되었다.

그런데, 국가가 증거를 조작하는 사건이 다시 발생했다. 예전과 차이가 있다면, 다른 나라에 의해서 금방 진실이 밝혀졌다는 점이다. 우연의 일치일까. 1991년, 박창수(31) 한진중공업 노조위원장이 의문사를 당했고, 경찰은 영안실 벽을 뚫고 시신을 훔쳐갔다. 몇 주 전, 염호석(36) 삼성전자서비스 노조 분회장의 시신을 경찰이 탈취해갔다. 고인의 어머니에게 최루액을 뿌려가며. 노동조합의 투쟁과 함께 하겠다는 고인의 유서는 무시당했다. 그렇게 누군가의 삶은 그리고 죽음은 모욕당하고 있다.

‘전관’이라는 이유로 한달에 몇 억씩 버는 것이 당연한 이들에게 분급으로 225원을 받는, 그래서 4월 급여가 41만원인 염호석의 삶이 어떤 의미일까. 한달에 백만원도 못 버는 그네들의 삶이 얼마나 비루할까. 가난뱅이 주제에 불국사도 아니고 제주도로 여행간 이들이 얼마나 주제넘어 보일까. 그런 주제에 유족이 무슨 벼슬이라고, 윗분들께 대드는 모습이 얼마나 미개하고 불순해보일까.

배의 진실을 우리는 아직 모른다. 진실을 알고 싶다는 바람 하나로, 유족들은 바리케이트 앞에 선 전경과 맞서야 했고, 청와대 근처 골목길에서 밤을 지새워야 했다. 유족들이 3일 동안 국회에서 노숙을 한 끝에야, 마침내 「그」의 국정조사 출석을 이끌어냈다. 「그」를 불러내기 위해서는 수많은 죽음만으로는 부족했던 모양이다.

선배들의 졸업식 축가를 준비하던, 김보미(18)의 『거위의 꿈』을 들어본다. 세상은 끝이 정해진 책처럼 이미 돌이킬 수 없는 현실일지도 모르겠다. 우리들은 이미 버려지고 찢겨 남루할지도 모르겠다. 수많은 꿈들이 뜻 모를 비웃음 속에서 영영 사라져 버린 것일지도 모르겠다. 하지만, 자신의 모든 것을 바쳐, 결국 그의 삶은 아무 것도 이뤄내지 못했을지라도, 진실을 찾아낸 강기훈을. 그리고 너무도 예쁜 그이들을 생각해본다. 비록 삶을 지켜줄 수는 없었지만, 그이들의 죽음은 지킬 수 있기를. ‘개나 소나’ 모두 힘을 모아서, 「그」 벽을 넘고 하늘을 높이 날 수 있기를.

김경근 간사