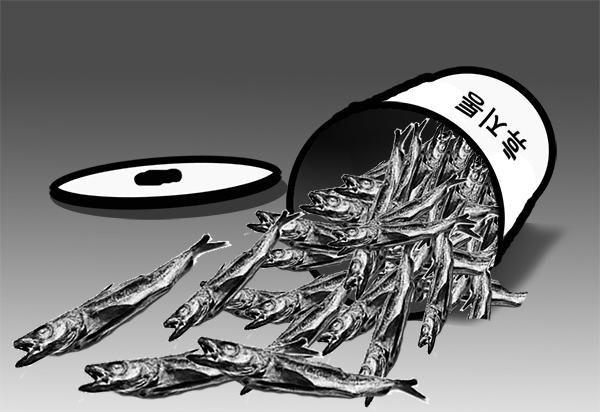

어린 시절, 흔하게 듣던 말들이 있다. “군대 다녀와야 사람 된다”, “조선놈들은 때려야 말을 듣는다”. 툭하면 따귀를 날리고 여차하면 손목시계 풀고 때리던 학창시절의 여러 ‘선생님’들에게 종종 들을 수 있는 가르침이었다. 최근, 학교 축제에 등장한 ‘삼일한’이 화제가 되고 있다. “북어와 여자는 삼일에 한번 패야 한다”는 옛 ‘가르침’의 줄임말이라고 한다. 시대의 변화와 함께 자연스럽게 잊힌 말들이 어느 순간 새롭게 생명력을 얻고 있다.

비단 삼일한뿐만은 아니리라. 옛 사람들이 다시 사회 곳곳에서 리더의 자리에 앉자 자신들의 가치관을 거침없이 실현하고 있다. 많이 달라졌기에 이제 돌이킬 수 없으리라고 믿었던 것들이 너무도 쉽게 예전으로 돌아간다. 부활하는 것들의 역사는 점점 더 깊어진다. 나이든 이들이 단체를 만들고 폭력을 행사하는 차원을 넘어서, “저쪽 지방 사람들은 빨갱이”라는 얘기가 TV에서 들리는 차원을 넘어서, 급기야 60여 년 전 수만 명을 학살했던 조직을 재건하려는 움직임도 등장한다.

대학 역시 예외는 아닌 듯하다. 다시금 나이가 위계의 중요한 근거가 됐고 심지어 얼차려 ‘문화’가 부활하는 곳도 있다고 한다. 성별 역시 빠지지 않는다. 신입생 환영회 같은 공식 행사에서조차 성적 코드를 통해 여성을 대상화하는 게임이 등장한다. 사회적 사안에 대해 다른 생각을 가진 이들의 표현을 폭력적으로 훼손하는 경우도 빈번하다. 그렇게 옛것이 세대를 뛰어넘어 새것이 되고 있다.

한국에서 대학은 사회의 질서를 벗어나 다른 가치를 꿈꾸는, 조금은 특별한 공간이었다. 인간의 존엄을 고민하던 많은 이들은 그 공간에서부터 꿈을 현실로 만들기 위해 노력했다. 비록 대단히 임시적이고 제한적일지라도, 대학은 희망의 근거지였다. 하지만, 그런 고유성의 시효가 끝나버린 지도 모르겠다. 최근 총학생회장과 부총학생회장이 사퇴했다. 어렵사리 세워진 총학생회가 임기를 마치지도 못한 것이다. 학생들의 목소리를 세상에 전달하는 가장 대표적 통로였던 총학생회는 이제 존재 자체가 위협받고 있다. 그렇게, 그 시절의 성과들은 왜 있는지 무엇을 위한 것인지 전달되지 못한 채 껍데기만 남겨진 듯하다. 전학대회를 둘러싼 논쟁은 더 희극적이다. 자치 단위의 대표들이 모여 공동체의 운명을 직접 논의하고 결정하는, ‘한국적’에 반해 진정한 민주주의를 꿈꾸던 기획은 이제 교통비를 줘야 성사되는 신세가 됐다.

삼일한에 대해 축제를 주관하는 단체는 규정이 없어서 제재하기 어렵다는 입장을 취했다. 이후 논의는 상급기관에 일임하겠다는 얘기도 들려온다. 누가 누구를 어떤 근거로 벌할 수 있는가만 얘기될 뿐, 우리가 어떤 가치를 지향해야하는지 앞으로 어떤 노력이 필요한지에 대한 고민의 흔적은 보이지 않는다. 물론 이제 대학이 사회와 다를 바 없다면, 문제에 대해 구성원들이 함께 토론하고 공동체의 지향을 합의해 나가는 과정들은 시대착오적이리라. 하지만 대학에는 여전히 돈과 권력이 아니라 진리를 추구하는, 무엇이 참인지를 알기 위해 자신의 삶을 거는 이들이 존재한다. 어쩌면 삼일한은 대학이 여전히 희망의 근거지가 될 수 있는 소중한 기회를 준 것일지도 모르겠다. 강자에 대한 무한한 동경 앞에서, 약자에 대한 차별과 조롱 속에서, 대학은 어떻게 답할 수 있을 것인가. 인간의 존엄에 대한 고민을 포기하지 않는 한, 지향해야할 가치에 대한 논의를 멈추지 않는 한, 축제는 아직 끝나지 않았다.

김경근 간사