인터뷰 | 관정관 그림의 주인, 신수진 작가를 만나다

얼핏 보면 단순한 평면 같지만, 그 안에 촘촘히 짜인 점과 선이 만든 입체감으로 절묘함을 자아내는 작품이 있다. 변화하는 자연의 생동감에서 모티브를 가져와, 은은하고 산뜻한 색으로 자신만의 미술 세계를 만들어 온 신수진 작가의 그림이다. 신수진 작가는 지난 2015년부터 중앙도서관 관정관 곳곳에서 34점의 회화를 선보였다. 관정관 개관부터 함께한 신 작가의 전시 5주년을 기념해, 지난 3월 16일부터 오는 6월 12일까지 특별 전시 〈Spring Budding Growing〉도 열리고 있다. 지난달 27일 그의 그림처럼 은은한 햇살이 비추는 한 카페에서, 신 작가를 만났다.

Q. 올해로 중앙도서관 관정관에 작품을 전시한 지 5년째다. 어떤 계기로 관정관 전시를 시작했나.

A. 관정관이 세워진 2015년에 관장직을 맡으셨던 박지향 선생님과 인연이 있었다. 박지향 선생님께서 도서관 인테리어 설계에 관심이 많으셨는데, 마침 그때 미술대학 강사들이 참여하는 교내 전시에서 관장님께서 내 작품을 눈여겨보시더라. 추후에 전시를 의뢰하셔서 작품 34점을 5년 동안 관정관에 비치하기로 약속했다. 그로부터 올해가 5년째 되는 해인지라 관정 갤러리에서 특별전 〈Spring Budding Growing〉도 함께 진행 중이다.

Q. 관정관 곳곳에 비치된 작품들은 도서관을 염두에 두고 그린 건가.

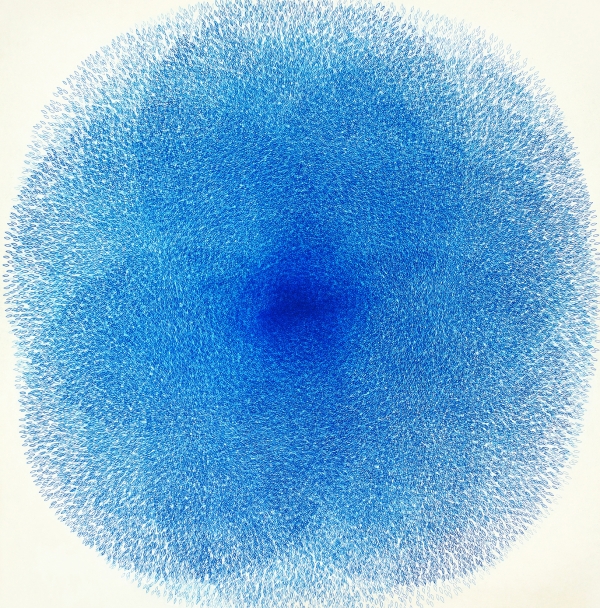

A. 작품이 도서관에 전시되리라고는 생각지 못했다. 그렇지만 신기하게도 작품의 분위기가 도서관과 닮아 있었다. 관정관 8층 복도에 놓인 〈Hung Over〉(2014)를 외부에서 전시했을 때, 한 관객이 작품을 보고 “도서관에 걸려 있으면 딱 보기 좋겠다”라고 이야기했다. 분절된 조각을 연결해 하나의 흐름으로 보이게 의도한 작품이었는데, 사람들은 조각에서 책을 연상했던 것 같다. 마찬가지로 관정관 7층 열람실에 걸린 〈Memory〉(2008)도 푸른색이 퍼져나가는 모습을 형상화한 그림인데, 지식이 공유되면서 퍼져나가는 도서관의 이미지와 잘 어울린다.

Q. 관정 갤러리는 일반적인 전시장과 달라 작품을 배치하기 힘들었을 것 같다. 이번 특별 전시 〈Spring, Budding, Growing〉에서 신경 쓴 점이 있다면.

A. 두 가지 요소를 고려했다. 우선 관정 갤러리의 회색 벽과 대비됐을 때 시각적으로 큰 효과를 줄 수 있는 작품들을 추렸다. 강렬한 붉은 색의 셀들이 배열된 〈Orange Blossom〉(2016)을 갤러리의 중앙에 배치한 것도 그 까닭에서다. 둘째로, 관정 갤러리가 로비에 위치해 있다는 점을 반영해 새로운 작업물을 고안하기도 했다. 관정 갤러리는 공간도 협소하고 작품을 전시할 만한 여건이 마련돼 있지 않지만, 많은 사람이 오가는 장소다. 이런 장점을 살려 학생들이 셀을 이어 그리며 참여하는 재미를 느낄 수 있게끔 ‘Growing’이라는 프로젝트를 고안했었다. 코로나19 사태로 프로젝트는 무산됐지만, 로비라는 공간을 고려한 관객 참여형 작업물이었다.

Q. 작품에서 타원형의 작은 셀을 반복하고 변형해 왔다.

A. 구체적인 형태를 지닌 자연을 그리기보다, 관객이 자유롭게 정의할 수 있는 자연을 보이고 싶어 셀을 활용했다. 내가 그리는 셀은 관객이 정의하기에 따라 잎사귀, 씨앗, 물결 등 다양한 자연물로 보인다. 또한 모든 셀을 같게 그리기보다 조금씩 셀을 변형해 가면서, 셀들이 각자 개별적인 정체성을 지니고 있다는 점을 부각했다. 잎사귀 각각의 색과 모양이 다른 것처럼 말이다. 앞으로도 셀을 활용해 작업을 이어갈 계획이다. 셀을 조밀하게 배치해 작품의 밀도를 높이거나, 셀을 어디까지 활용할 수 있을지 그 가능성을 시험해 보고 싶다.

Q. 판화 기법을 고집하는 이유가 있나.

A. 자연의 생동감을 강조하기 위함이다. 판화기법 중에서도 주로 매끈한 표면의 판에 일일이 송곳으로 선을 새기는 인그레이빙(engraving) 기법을 사용한다. 강한 압력으로 선을 새기면 선들이 결이 산 채로 솟아나 개별 셀들에 입체감이 생긴다. 더욱이 여러 개의 판을 겹쳐 찍어 하나의 화면을 만들면 색에 깊이가 더해진다. 판의 배경색과 다양한 색상의 선이 어우러지면서 또 다른 색이 만들어지기 때문이다. 그러나 최근에는 판화 기법을 고수하기보다 여러 기법을 혼합해 작품을 완성한다. 예컨대 판화로 그리고자 했던 바가 표현이 안 되면, 판화 위에 회화를 덧대어 그린다.

Q. 지금까지 자연을 소재로만 작업해 왔나.

A. 자연만을 그렸다기보다는, 거대 담론이나 주인공 서사에서 비켜난 존재를 그려 왔다. 대학원생 시절부터 줄곧 소외된 것에 주목해 왔다. 대학원에 다닐 당시에는, 인물 사진에서 인물에 가려지곤 하는 풍경이나 사물을 가시화하는 작업을 했었다. 시간이 흘러 작업 소재는 바뀌었지만, 지금도 일관된 주제로 그리고 있다. 눈에 띄는 장엄한 경관보다 제때 맞춰 돋아나는 작은 잎사귀 같은 사소한 자연물을 그린다.

신수진 작가는 자연의 경이로움이 “누구나 주제라고 생각할 법한 거창한 것이 아닌 작고 미미한 것”에 있다고 믿는다. 관객도 그의 작품 속 장대한 광경에 이끌렸다가, 이윽고 작품 속 각기 다른 색과 모양으로 자리 잡은 자그마한 셀들에 마음을 사로잡힌다. 봄을 떠나보내며, 신 작가의 작품에서 태동하는 자연의 생동감과 소외된 곳을 비추는 따스한 시선을 느껴보면 어떨까.