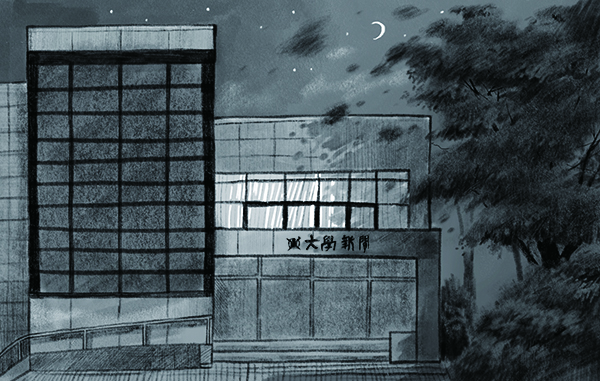

평소에 신문에서 신문사 이야기를 하는 것은 좋지 않다고 생각해왔다. 객관성 문제를 차치하고서도 독자 입장에서는 공감하기 힘든 이야기가 되기 십상이기 때문이다. 하지만 이번엔 그것을 고려하고서라도 신문사에 대한 글을 쓰려 한다. 그동안 『대학신문』을 품어준 75동을 추억하는 글을 말이다.

75동, 캠퍼스 지도에는 주로 ‘복지관’이라고 적혀 있는, 이름만 들으면 뭐 하는 곳인지 모를 건물이다. 바로 옆에 커다란 농생대 식당 건물이 75-1동이라는 사실이 부자연스럽게 느껴질, ‘농생대 식당이 75동이고 여기가 75-1동 아니야?’라고 절로 물을 정도로 옆 건물에 비하면 존재감이 없는 건물이긴 하다. 그곳 2층에 얼마 전만 해도 『대학신문』은 자리를 잡고 있었다. 밖에서 보기엔 멀쩡해 보이는 외관과는 다르게 내부는 추억보정을 줘도 그리 좋은 환경이었다곤 말하기 힘들다. 물론 입지도 괜찮고 건물 한 층 전체를 온전히 『대학신문』의 공간으로 쓸 수 있다는 큰 장점이 있었지만 내부 시설은 좋진 않았다고 보는 게 맞는 것 같다. 건물 내부 벽은 컨테이너 벽으로 이뤄져 있어 벽은 멀리 있는 곳의 소음도 그대로 통과시켜 버렸으며 회의실과 작업공간의 구분도 안 되는 그런 공간이었으니 말이다. 이런 환경이라서 그랬을까? 공간을 쓰는 사람들 입장에서도 이런 공간을 그렇게 깔끔하게 정리할 마음은 들지 않았던 것 같다. 건물 곳곳엔 퇴임한 기자들이 두고 간 자료나 물건들이 남아있었고, 주말마다 신문 발간 작업을 하고 나면 『대학신문』에선 ‘판’이라 부르는 신문 인쇄물들과 작업 중 먹고 남은 야식들이 뒤엉켜 그대로 남아있는 경우도 많았다.

하지만 역설적으로 이런 환경이었기 때문에 75동은 『대학신문』을 만드는 학생 기자들의 열정을 고스란히 느낄 수 있었던 공간이었다. 소음이 그대로 전달되는 얇은 벽 때문에 어디에 있든 밤부터 새벽까지 판을 짜며 고통스러워하는 기자들의 울부짖음이 잘 들렸다. 정리가 되지 않은 회의실도 지난 주말에 기자들이 얼마나 치열하게 조판 작업을 했는지 알 수 있게 해줬다. 또한 퇴임 기자들이 남기고 간 흔적들은 그들 역시 지금 기자들과 비슷한 열정과 고민을 안고 있었음을 짐작할 수 있게 해줬다. 이렇게 ‘복지관’이라는 이름이 무색할 정도로 75동은 신문 하나를 내기 위해 자신의 복지를 내다 버리는 기자들 열정과 치열한 고민이 서려 있는 곳이었다. 또한 동시에 그곳에 있기만 해도 현재 기자들이 가지는 열정과 고민이 과거와도 통한다는 것을 느낄 수 있는 『대학신문』의 ‘근본’이 충만한 공간이었다.

75동이 없어지면서 아쉬운 점은 건물이 없어진다는 사실 자체보단 현재 활동하고 있는 『대학신문』 기자들은 75동과 함께한 추억이 예전 기자들보다 많이 없다는 것이다. 현재 『대학신문』에 있는 기자들은 대부분 코로나 사태 이후에 신문사에 들어온 기자들이다. 신문 제작과 관련된 많은 작업이 비대면으로 이루어지다 보니 지금 있는 대부분의 학생기자가 75동에서 많은 시간을 함께하지 못했다. 공간 그 자체가 우리의 추억에 많은 영향을 준다는 것을 생각하면 아쉬운 점이다. 특히 많은 기자가 학부 1~2학년 학생이라는 것을 생각하면 안타까움은 더 크다. 하루빨리 상황이 좋아져 새로운 공간에선 기자들이 많은 추억을 남기고 갔으면 좋겠다.

여동하 간사

삽화: 김윤영 기자 kookie1026@snu.ac.kr