지난 9일(화), 제주대에서 ‘4·3연구’라는 수업에 참여할 수 있는 소중한 기회를 얻었다. 2년 전 「제주작가」라는 계간지로 인연을 맺은 교수님이 일일 손님으로 초대해주신 덕분이었다.

교수님의 환대와 따뜻한 배려에 너무 감사했지만, 한편으로는 다른 지역, 다른 학교, 다른 전공의 수업에 참석한다는 사실에 부담감이 없지 않았다. 평소 수업 때처럼 묵언수행으로 버티기는 어려울 것이고, 특별 손님으로 온 만큼 4·3에 대해 뭔가 의미 있는 말을 해야 할 텐데 조금 걱정이 되기도 했다. 특히 수강생 중에 제주에서 4·3과 관련된 활동과 연구를 병행하는 분들이 많다는 얘기를 듣고는 몹시 긴장한 채 강의실에 들어갈 수밖에 없었다.

수업 시작 후 간단한 자기소개를 마치고 발제와 토론을 이어가던 중 내 발언 차례가 돌아왔다. 최대한 발언을 검열하면서 “저처럼 사건의 당사자가 아닌 입장에서”, “잘은 모르지만” 등의 방어적 표현을 동원해가며 말을 시작했던 것으로 기억한다. 솔직히 고백하자면, 발화의 위치에 대한 성찰적 태도라거나 스스로의 무지에 대한 겸양의 태도에서 나온 말은 아니었다. 나는 저 멀리 육지에서 온 일개 학생일 뿐이니 혹여나 틀린 말을 하더라도 돌을 던지지 말라는, 나름의 필사적인 변호에 가까웠던 것 같다.

그러나 곧이어 “제주 사는 저희도 4·3 잘 몰라요”라는 어느 선생님의 한마디에 나는 단숨에 무장해제당한 느낌을 받을 수밖에 없었다. 4·3의 기억에, 혹은 4·3의 현장에 가까이 있을수록 4·3에 대해 더 잘 알고, 더 잘 말할 수 있다고 지금껏 너무 통념적으로 생각해왔던 것은 아닐까? 그러면서 나는 은연중에 현장과 이론, 당사자와 비당사자, 또는 제주와 육지라는 가상의 이분법을 설정해버린 것은 아닐까? 수업이 끝난 뒤에도 한참 동안 강의실에서 들은 이야기들을 머릿속으로 정리했다. 4·3의 아픔이 너무 커서 온전한 ‘지식’의 형태로는 자신의 기억을 전할 수 없었던 피해자들, 4·3의 현장에 깊게 연루될 때 오히려 교착 상태에 빠지는 현장연구의 사례를 떠올리며 당사자성, 그리고 현장과 앎 사이의 관계를 다시 고민하게 됐다.

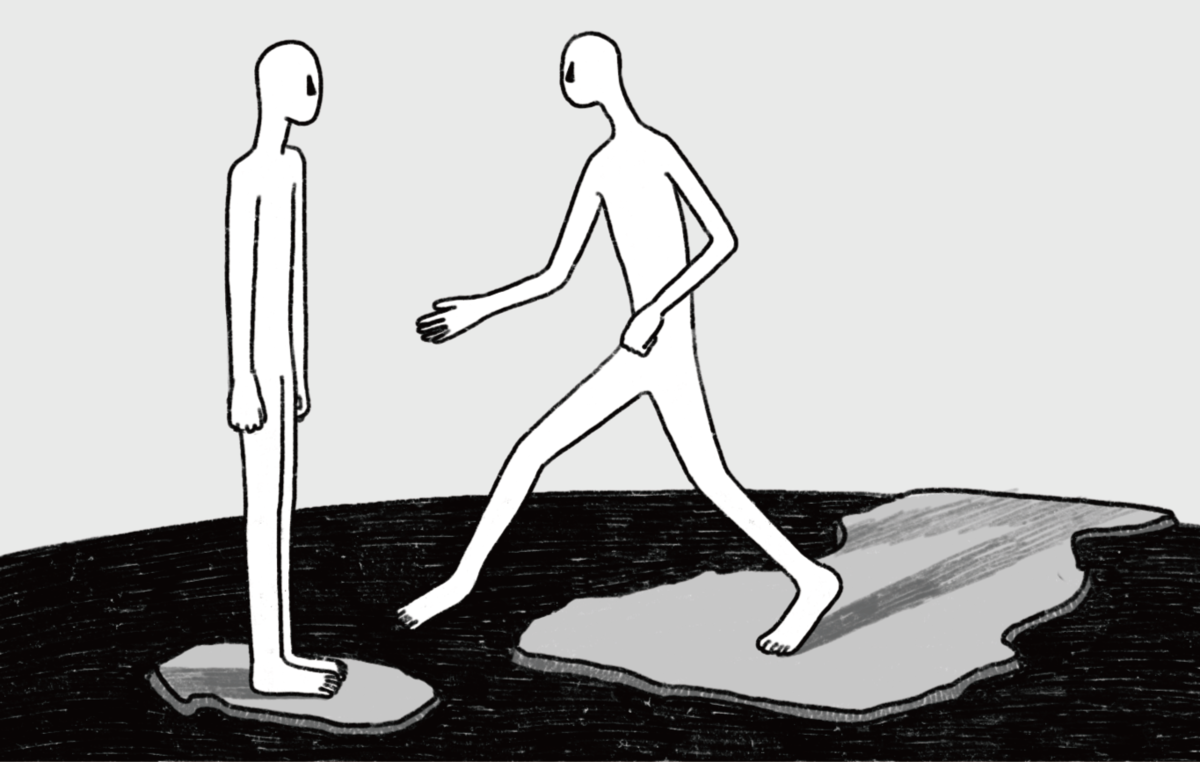

수업을 듣기 전만 해도 나는 4·3에 관한 한 어쨌든 철저히 비당사자의 입장에서 말할 수밖에 없다고 생각했다. 하지만 수업을 들은 후 확실하게 깨달은 것은 당사자와 비당사자라는 구분은 너무도 투박하다는 한 가지 사실이다. 물론 사건의 당사자들은 분명히 존재하고, 당사자들만이 이해할 수 있는 영역도 존재한다고 믿는다. 그러나 비당사자의 경우는 어떤가. 엄밀하게 말해, 사건으로부터 얼마나 멀리 떨어져 있어야 비당사자라고 간주할 수 있는지 우리는 잘 설명하지 못한다. 결국 우리 모두는 당사자와 비당사자라는 두 개의 극점 사이에서, 혹은 사건에 대한 각자의 거리에서 사건에 대해 말할 수밖에 없는 것이라고 이제는 생각한다.

그러므로 다시 한번 4·3에 대해 말하거나 글을 쓰게 된다면, 비당사자로서 말해야 한다는 부담감은 내려놓고 대신 더욱 분명해진 책임감을 느끼며 임할 수 있을 것 같다. 4·3의 기억을 나의 이야기로 전유하지도, 남의 이야기로 외면하지도 않는 태도로 말이다. 제주대에서 4·3을 공부하는 사람들을 만나 얻은 값진 배움과 스스로의 다짐을 이 글에 남겨둔다.

삽화: 신윤서 기자

oo00ol@snu.ac.kr