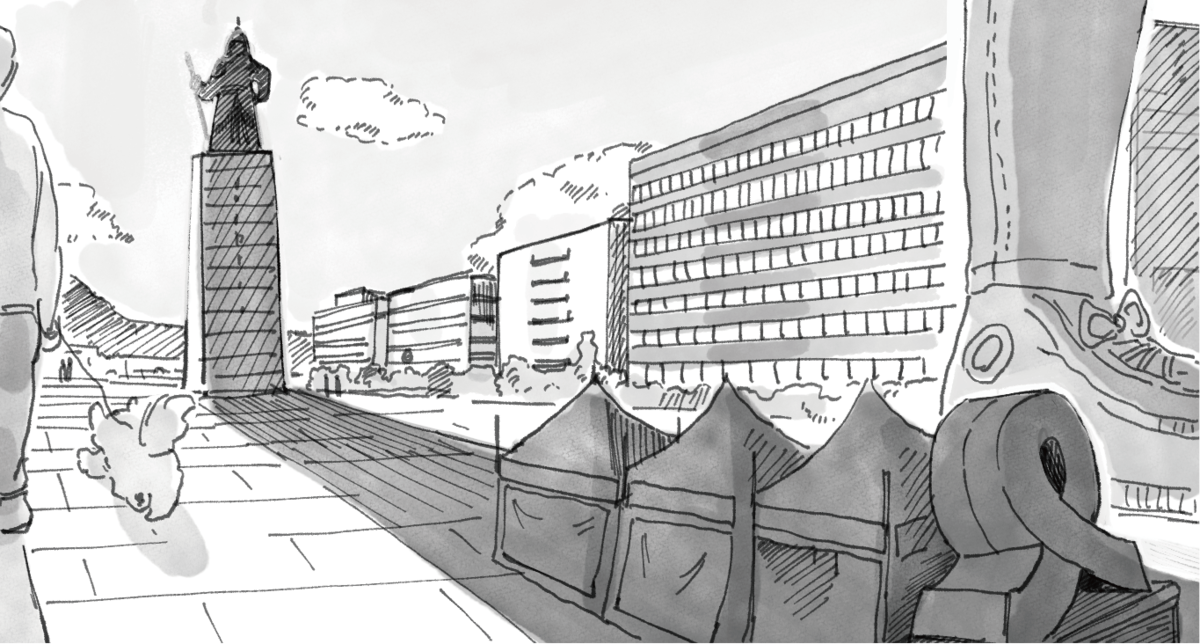

추석 연휴 기간이었던 지난 9일(금) 오후, 다시 문을 연 광화문광장을 찾을 기회가 있었다. 세종문화회관 앞을 지나던 차로를 없애고 새로 확장한 광장의 휴식 공간에는 연휴를 즐기러 나온 사람들이 많았다. 분수대 주변에서 물놀이하는 아이들을 보며 아주 잠깐 추석 분위기에 젖었던 나는 길 건너편에서 다시 광장 쪽을 바라보게 된 후에야 사뭇 낯설어진 광장의 모습을 실감할 수 있었다. 눈에 띄게 탁 트인 공간에 내 기억 속 광장의 흰색 세월호 천막들이 흔적 없이 사라져 있었던 탓이다.

광화문광장에 세월호 천막이 사라진 지 오래라는 것은 누군가에게는 분명 익숙한 사실일 것이다. 하지만 나는 그날 새롭게 단장한 광장을 방문하고 나서야 나의 기억이 꽤 오랫동안 업데이트되지 않았다는 것을 비로소 깨닫게 됐다. 천막을 철거하고 광화문광장에 ‘기억의 빛’이라는 기억공간이 설치된 것은 2019년 4월, 광화문광장 재구조화로 인해 해체된 기억공간이 지금의 자리인 서울시의회 앞에 건립된 것은 작년 11월의 일이다. 올해 6월 30일부로 서울시의회 앞 부지 사용 기간이 만료된 이후 세월호 기억공간이 또다시 철거 위기에 놓여 있다는 소식도 들린다. 서울시가 새 광화문광장에 지상 구조물을 설치하는 것은 불가능하다는 입장을 밝힌 바 있기 때문에, 협의를 진행한다고 해도 이후 기억공간이 광장으로 돌아올 수 있을지, 돌아온다면 어떤 형태로 돌아오게 될지 모두 장담하기는 어려운 상황이라고 한다.

재개장한 광장에서 낯선 인상을 받은 뒤, 나는 뒤늦게 이런 사실들을 찾아보고 알 수 있었다. 그동안 나에게 광화문광장은 줄곧 촛불보다 흰 천막으로 기억되는 곳이었다. 그것은 내가 지금까지 광장에서 열린 시위와 집회의 현장에 열심히 참여해 왔기 때문은 아니다. 오히려 그 반대라고 해야 할 나 역시 광화문광장의 흰 천막을 볼 때마다 천막 안에서 누군가의 방문과 응답을 기다리고 있을 희생자들의 얼굴, 유족들의 목소리를 떠올리지 않고 그곳을 지나갈 수는 없었기 때문이다. 광장의 흰 천막은 시민의 안전에 대한 국가의 책임을 촉구하는 목소리들의 거처임과 동시에, 사회적 참사라는 문제 앞에 개개의 시민사회 구성원들이 나눠져야 할 책임을 환기하는 장소였던 셈이다. 시민을 위한 휴식 공간으로서 광장이 담당할 수 있는 기능을 살리는 것도 중요하지만, 다른 한편 공동체 차원의 책임을 사유하게 하는 장소로서 광장이 지녔던 의미를 되살리는 일에도 더 많은 노력과 고민이 필요한 이유다.

광화문광장에서 덕수궁 방향으로 10분 정도 걸으면 도착하는 세월호 기억공간은 규모는 작아졌어도 내게는 예전 광장의 흰 천막이 줬던 것과 비슷한 느낌을 줬다. 광화문광장과 서울광장, 두 개의 광장 사이에 자리 잡은 세월호 기억공간에는 광장이 아닌 곳을 광장으로 만들어 가는 사람들의 목소리가 작지만 지속적으로 울려 퍼지고 있었다. 그곳에서는 끝나지 않은 세월호 참사 진상 규명을 촉구하고, 세월호 희생자와 김용균의 죽음을 기억하고, 희생자의 유족과 동료들을 위로하고, 더 나은 사회를 만들기 위해 노력하자고 말하는 목소리들이 여전히 들려 온다. 내가 혹은 우리 사회가 어떤 형태로든 마주해야 할 책임을 상기시키는 목소리들이. 이제는 그 목소리에 더 늦지 않게 응답해야 할 것이라고 다짐하면서, 우리의 응답이 이뤄지기 전에 광장은 아직 완전하게 돌아온 것은 아니라고 믿는다.

삽화: 박재아 기자 0204jaea@snu.ac.kr